作者及作者简介:

穆雷:广东外语外贸大学教授,博士生导师,研究方向:翻译教育、翻译理论、语言服务,E-m il:mulei2002@139.com

梁伟玲(通讯作者):广东外语外贸大学高级翻译学院博士研究生,研究方向:翻译教育、教师发展、翻译能力测评,E-mail:wlingliang@outlook.com

刘馨媛:上海外国语大学英语学院博士研究生,研究方向:翻译能力测评、翻译过程,E-mail:xinyuan712@shisu.edu.cn。

摘 要:翻译能力测评体系建设是翻译人才队伍建设的基础,研制、应用有效的翻译能力标准对翻译人才阶梯化、细颗粒化的测评起着关键作用。《中国翻译能力测评等级标准》与《中国英语能力等级量表》对翻译能力的定义、描述与测评方法,各有侧重,各具特色,对比二者在研制背景与目的、理论基础与研制方法、描述语特征等方面的共性和差异,提出未来的研究选题,有助于翻译学界、翻译行业团体、翻译教师和学生正确认识和厘清二者的联系与区别,促进翻译能力标准及量表的相关学术研究、教学应用和职业资质考察,推动适合于中国国情、教情、学情和行情的翻译人才测评标准化建设。

主题词:翻译能力;中国翻译能力测评等级标准;CSE;测评体系;标准化

1 引言

为进一步规范翻译人才评价标准,加强翻译人才队伍建设,完善翻译能力测评体系,中国外文局翻译院、中国外文局CATTI项目管理中心、中国翻译协会人才测评委员会组织学界和业界力量,联合研制并发布了《中国翻译能力测评等级标准(2022版)》(以下简称为《标准》)。《标准》是继我国2018年发布实施《中国英语能力等级量表》(China’s Standards of English Language Ability,CSE,以下简称为《量表》)后,对翻译能力和翻译人才的又一评价标准。与以外语学习者为主要应用对象的《量表》相比,《标准》属于针对职业口笔译能力的专门性标准,在翻译能力定义、分类及描述等方面具有鲜明的职业、实践、能力导向。本文以《量表》中的口译量表和笔译量表(以下简称“翻译量表”)为参照,参考语言能力等级量表的比较思路(韩宝成、常海潮,2011等),分析《标准》的研制背景与目的、理论基础与研制方法以及描述语特征,以促进学界认识《标准》的理论与实践价值。

2 研制背景与目的

近年来,我国致力于加强国际传播能力建设,翻译人才的培养和评价是其中重要和关键的一环。《标准》由全国翻译专业资格考试办公室指导制定,经全国翻译系列高级职称评审委员会、全国翻译专业资格考试专家委员会、中国翻译人才测评委员会审定,直接服务于全国翻译专业资格(水平)考试(CATTI考试)和全国翻译系列职称评审,具有显著的行业、职业导向和实践意义。《标准》作为翻译行业建设的一项基础设施,可用于对国内各语种翻译人才的评价,也可供开展中文和其他语言互译学习和研究时参考使用。

《量表》服务于国家需求,是国家外语能力测评体系建设的重要任务之一,由教育部考试中心、教育部语言文字信息管理司提出,经国家语言文字工作委员会语言文字规范标准审定委员会审定,是研发国家英语能力等级考试、制定符合我国国情的外语考试质量标准的基础。《量表》旨在“为各类外语考试提供科学的能力指标体系和准确的能力标尺,使考试设计更加全面、系统”,实现“量同衡”;为教学和学习提供参考,为外语教学的终结性和形成性测试提供能力参照标准,促进多元评价的发展,推动教、学、测的协调发展,实现“车同轨”。换言之,《量表》面向全学段的英语教育,符合我国英语学习和使用者特点与需求,直接服务于课堂教学与外语考试。

从二者的研制基础来看,《标准》建立在业界实施多年的翻译专业资格(水平)考试和翻译系列职称评审的实践基础之上。翻译系列职称评审是国家人力资源和社会保障部对翻译专业技术人员进行的专业评价和认定,自1992年起成为翻译职业从业者的“国家证书”,2003年由原来单一的评审方式改为考试与评审结合,将翻译专业资格(水平)考试纳入国家职业资格证书制度的统一规划,即翻译专业从业人员申请评定翻译专业职称,必须先通过翻译专业资格(水平)考试。根据中国外文局CATTI项目管理中心公布的数据,截至2023年12月,CATTI考试已实施20周年,共设英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语/韩国语、葡萄牙语、越南语、泰语11个语种,3个级别,已形成了较为完善的中国翻译人才测评体系。由此,《标准》的研制有着丰富的翻译考试和人才评价的实践经验支撑,CATTI考试较为成熟的三级评价标准也被直接纳入《标准》的相应级别。《标准》研发团队除了翻译界的专家,还纳入新华社、外文局等政府机构,华为、科大讯飞等语言服务行业代表企业,为《标准》的制定提供了翻译行业需求和人才评价等数据。可见,《标准》的成功研发基于翻译“产学研”的共同努力,又服务于翻译“产学研”的协同发展。《量表》参考了国外语言测试的研究成果,即7项国际英语能力标准或量表,特别是欧洲语言共同参考框架(CEFR),重新定义了英语语言能力(特别是翻译能力)的构念,并面向28个省、自治区、直辖市的1500所大中小学的英语学习者开展实证研究,收集了大量的学习者特征与需求的数据。研发团队汇集了国内外200多名资深专家,研究基础涉及外语教学、测试学、翻译学、语用学等不同学科。翻译量表的研发同样基于大规模的实证数据。研发团队收集了全国口笔译专业师生和专家的教学和实践数据,明确和细化了翻译学习者不同阶段的翻译能力特征和学习成就,为翻译教育实证研究提供了重要依据。

3 理论基础与研制方法

3.1 理论基础

构建外语能力标准的理论通常来源于“当时的语言学理论和相关学科理论”(韩宝成、常海潮,2011:40),翻译量表和《标准》也不例外。《量表》以交际语言能力模型(Bachman & Palmer,1996,2010)为理论基础,构建面向运用的语言能力理论框架,遵循国际上制定外语能力等级量表常用的“能做”描述方式,“把语言使用作为描述方向,主要描述不同能力水平的语言学习者和使用者的典型语言行为,即在特定的情境下调动各种能力能完成不同的交际任务”(刘建达、韩宝成,2018:81)。在该理论取向下,语言能力不是静态的、抽象的规则体系,而被视为一种动态的认知活动,包括语言理解和语言表达能力。翻译能力作为社会交际能力的重要体现,在《量表》设计之初就被纳入考量。这体现了国家语言战略的宏观规划,是国家培养语言人才的一项举措,有利于学界正确认识翻译能力与语言能力的关系(冯莉,2019),区分“翻译教学”和“教学翻译”两种不同的教育理念(穆雷,2019)。从已公布的信息来看,《标准》和翻译量表研发的理论来源大体一致。《标准》在制定时参考了CEFR、《量表》和《国际中文教育中文水平等级标准》,基于交际语言能力模型,认为语言能力包括语言理解能力和语言表达能力,口笔译能力依然属于广义的综合语言能力范畴。不过,翻译量表的口笔译能力初始级别均为五级,例如口译量表认为“口译能力的基础是双语知识(即源语和目的语的纯语言能力),双语水平分别达到一定程度后才进入口译能力发展阶段”(王巍巍、穆雷,2019)。《标准》在《量表》发布实施后研制推出,参考并继承了《量表》的理论基础,从交际语言能力视角出发,厘清语言能力与翻译能力的关系。不同的是,《标准》作为职业翻译能力的专门性标准,将语言能力视为翻译能力的有机组成部分,将其纳入翻译能力评价标准的每一个级别,形成一个连续统,而非框定到某初始级别。同时,《标准》在回应行业需求方面,嵌入了更多非语言能力考察要素。

3.1.1 翻译能力的构念

早期对翻译能力的研究大多不严格区分口译能力和笔译能力,将其视为整体,即口笔译能力。后来,随着翻译行业服务的细分,学界将口译能力从笔译能力中剥离出来,分别对口笔译能力构念进行理论和实证探索,从不同角度提出了口笔译能力模型(穆雷等,2020;冯莉、严明等,2020),主要可分成两类:面向职业发展(Abdel Latif,2020;Schaeffer et al.,2020;冯全功、刘明,2018;孙三军、陈钇均,2023)的口笔译能力模型和面向课堂教学(Cai et al.,2023;Quinci,2023;Robert et al.,2022)的口笔译能力模型。与口笔译能力相比,译员/译者能力的构成更为复杂,涵盖译员/译者的社会角色、职业道德和行业知识储备等(穆雷、张蓉,2023;余静,2018)。翻译量表将上述要素统一纳入知识子能力中,体现为语言服务行业的基本运作机制和职业规范,但暂未对其进行更细致的维度划分。

《标准》和翻译量表对翻译能力的定义均基于前人研究,但各自内涵存在明显差异。《标准》凸显了翻译能力从“个体发展”到“服务国家”的理念转变,尤其是国际传播能力和职业素养中的“个人品德”,体现了新时代培养“胸怀祖国、政治坚定、业务精湛、融通中外、甘于奉献的翻译人才”的教育理念。《标准》中的翻译能力显化了语言知识运用能力、审定稿能力、国际传播能力、翻译技术应用能力、职业素养等子能力,丰富了行业实践中口笔译服务的形式。例如,《标准》拓展了口译能力所包含的模式,既包括口头传译,也包括手语传译;笔译能力的工作载体则包括了纸笔记录和电子输入,还涉及行业发展贡献、“翻译+”能力等较少在个体翻译能力中提及的概念要素。相较于翻译量表,《标准》提出的口笔译能力实际上指广义的、行业实践中的翻译能力,即“译员/译者能力”。

在综合语言能力的框架下,翻译量表中的翻译能力主要关注“面向行业职业的翻译教育”(穆雷等,2020:53),将笔译能力和口译能力分别定位为语言应用能力和跨文化语际中介能力。例如,在阐述口译能力与量表中语言能力的关系时,王巍巍等(2018:114)认为:“口译能力应包含口译涉及的两种语言的交际语言能力(纯语言能力、社会语言能力和语用能力)以及口译策略能力,还应包含综合语言能力框架下所提及的百科知识、专业知识(口译)、心理能力(如动机、焦虑等)以及职业能力(如职业道德)。”

2019年以来,北京外国语大学团队拓展了翻译能力研究的主体和对象,对国家翻译能力开展理论建构和实证研究,将国家翻译能力划分为翻译管理能力、翻译实践能力、翻译传播能力和翻译发展力(任文,李娟娟,2021;任文等,2023)。从内涵上看,《标准》中定义的译者翻译能力的部分维度,如翻译技术应用、行业发展贡献、国际传播能力等子维度与国家翻译能力指标体系中的翻译传播能力、翻译技术研发能力等有一定相关性。从《标准》的应用目标上看,翻译人才考评体系的建立和完善,有利于提升国家翻译能力指标体系中的“职业/行业管理能力”和“翻译行业服务能力”。厘清译者能力的维度能够促进翻译人才队伍建设。

3.1.2 翻译能力描述框架

《标准》的翻译能力描述框架以组块方式呈现,包括10个部分的子能力。其中,翻译技术运用能力、审定稿能力、国际传播能力和“翻译+”能力等新的维度被纳入考量,整体上体现了行业对译员/译者能力的理解,但各要素间的相互关系,特别是笔译能力、口译能力模块与其他要素模块之间的关系,有待开展进一步的实证验证,形成体现纵横逻辑关系的统一框架。

翻译量表中,口译量表以口译认知能力为核心,与口译策略能力和知识能力组成构念框架(穆雷等,2020)。笔译量表中,策略能力是笔译能力的核心,指“特定翻译任务情境下的元认知策略能力”(白玲等,2018:105)。该定义基于西班牙巴塞罗那自治大学“翻译能力习得过程与评估”专项研究小组(PACTE Group)提出的翻译能力模型(PACTE Group et al.,2020),包括双语交际能力、笔译策略能力、笔译知识、百科知识、心理生理主观因素、工具使用和研究能力,同时参考了欧洲翻译硕士联盟EMT模型的模型表达形式(EMT Expert Group,2009:4),形成了车轮模型。从结构上看,尽管二者的核心要素不同,但在翻译量表的构念框架上都呈现了从内而外、核心居中的层次结构形态。

3.2 研制方法

科学严谨的研制方法能确保语言能力标准具备较高信度和效度(韩宝成、常海潮,2011),也是比较不同量表科学性的重要指标。《标准》的研发团队收集了大量翻译实践、翻译技术和翻译行业的相关数据,包括CATTI的考试数据、翻译公司数据、外文局数据库和翻译职称信息,以及人社部联合部分高校开展的行业外语能力调研,仅调研环节就有约15万个样本,远远多于翻译量表在高等教育阶段收集的样本数量(约1万)。

翻译量表在《量表》研制的总体框架下,遵循描述语收集、描述语分类和描述语分级的编制步骤,综合运用了文献法、采样法、撰写法、问卷调查法、访谈法、直观法等研究方法(刘建达、吴莎,2019)。翻译量表在理论研究阶段,主要采用文献法从国外已有研究中提取翻译能力的构念;在描述语收集、编写和修订过程中采用了其他分析方法,如语料库、句法分析、语义分析、语用分析、情境分析、多层面Rasch模型分析等(冯莉,2019;穆雷等,2020);在描述语验证阶段,先后通过一次大规模定量验证和针对性定性调研,多轮专家论证与修订。总体而言,翻译量表的学术性较强,描述语的可靠性和效度较高,为后续验证和应用提供了保障。

4. 描述语特征

4.1 描述语分类与分级特征

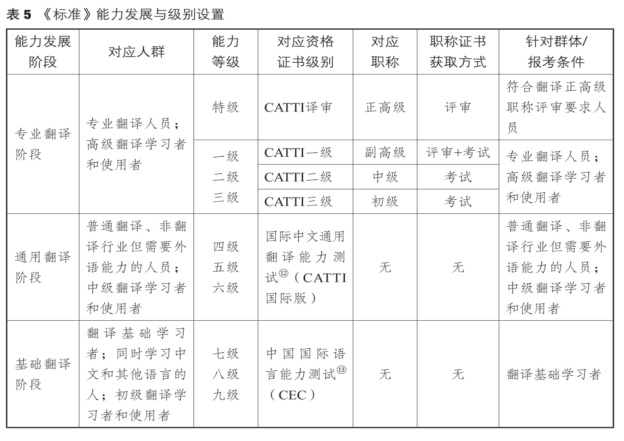

描述语建设是描述语量表化的基础(李玉龙、辜向东,2019),对描述语的分类和分级是其重要环节。细致分析语言能力量表的描述语等级及内容特征,能够探明量表研制的基本原则,为有效、精确测量和评价语言能力提供依据。《标准》将翻译能力按高低顺序划分成3个阶段、10个等级,3个阶段的设置及其对应人群突破了翻译量表聚焦翻译专业人才培养框架的定位,考虑了普通翻译、非翻译行业但需要外语能力的人员,以及同时学习中文和其他语言的人员等人群,充分体现了翻译人才队伍梯度建设和翻译能力测评体系建设的理念。从能力描述与等级设置的关系来看,《标准》的四级属于通用翻译阶段和专业翻译阶段的过渡级别,三级以上则是面向职业的翻译专业人才培养,其中体现专业特点的能力有口译能力、笔译能力、审定稿能力、职业规划、职业操守与行业规范、行业贡献和传帮带能力。其先进性在于首次系统地涵盖了翻译行业、语言服务业的职业能力要求和行业发展需求,体现了国家层面在理念上从“CATTI翻译能力资格认证向语言服务人才职业资格认证的转型”(吴萍、崔启亮,2018:48),有利于构建基于国情和行业发展的翻译证书考试体系(赵田园,穆雷,2019)。

《标准》中的各能力分类描述均可对应3大能力发展阶段中的9个能力级别和4类职称级别(即译审、一级翻译、二级翻译和三级翻译)。口笔译能力和翻译技术应用能力(八级以上)、审定稿能力(一级以上)均有起点要求。同传能力适用于一级以上,且不设分级;个人品德不设分级。国际传播能力、翻译能力应用场景都有9个级别的要求,职业规划、职业操守与行业规范、行业贡献设四级以上,传帮带能力设二级以上。

翻译量表的描述语从五级开始,目的在于区分翻译教学和教学翻译,强调翻译专业教学的独立性。研究者认为,一至四级英语学习中的翻译练习并非翻译教学要求,而是教学翻译的体现,即以翻译为工具检验学习者对英语理解和表达能力的掌握程度;在英语能力达到一定程度之后方可开展翻译教学,因而以听说读写五级能力对应开始描述翻译能力。一般而言,学习者的翻译能力最高达到八级,仿照听说读写能力,翻译量表也设置了第九级标准,相当于《标准》中的特级,二者不约而同给出了专家级的能力描述。这表明,只有学习者外语能力达到一定水准之后才能进行翻译教学,传统的语言转换训练多以提升外语能力而非翻译能力为目的。翻译量表与《标准》的层级标序恰好相反,《标准》所描述的三级及以上的翻译能力才是翻译教学关注的内容,对应《量表》的五级及以上的能力。翻译量表中,九级是能力的“天花板”,与《标准》中的特级(即译审)类似,描述了极少数人才能达到的顶级翻译能力。《标准》设置了特级,还因为它需要和翻译资格证书的译审级别、翻译专业职称的正高级相对应,并强调该级别证书和职称仅能通过评审方式取得。

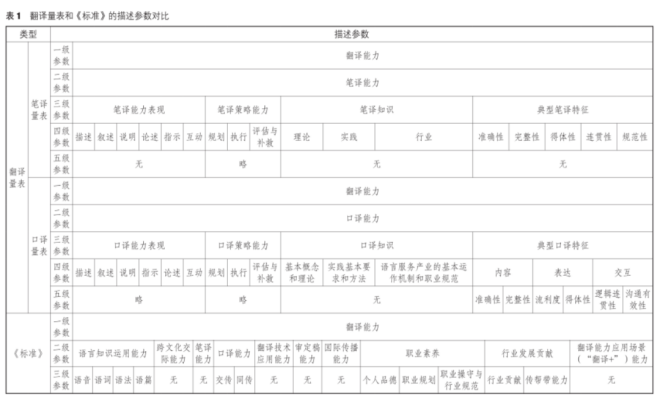

在描述语的层次上,翻译量表的描述语达到五级的细分度,如三级参数“口译策略能力”,包括“规划”这一子能力,往下还可以分为译前准备、预测推断、选择口译单位等五级参数(穆雷等,2020),每个分量表即为一个维度,各维度及分级形成相互联动的复杂网络,同时观照翻译量表与《量表》其他能力相关描述的匹配度,构成能力整体(冯莉,2019)。《标准》大致有三个层级的参数(见表1),

部分子能力只细分到第三层次。翻译量表中,笔译能力的子能力均跨越五到九级,而口译能力的部分子能力量表只包含六级到九级的内容,不包含五级。根据翻译量表的解释,如此区分是由于口译活动涉及的能力有所不同。《标准》则从另一角度体现了这一区别:将同声传译能力单列出来,认为同声传译能力相当于本标准一级及以上的能力水平,亦是口译能力中具有相对独立特点的能力,从事同声传译专业工作的能力相对一致、固定,因此本项能力不分等级。翻译量表和《标准》对同声传译能力的不同描述策略,与其面向的对象有关,前者针对英语学习者,后者面向翻译工作者。此外,《标准》和翻译量表各级别的描述语均具有向下包容的特征,即达到高一级能力的学习和使用者具备该等级及以下等级所描述的能力。

4.2 描述语内容特征

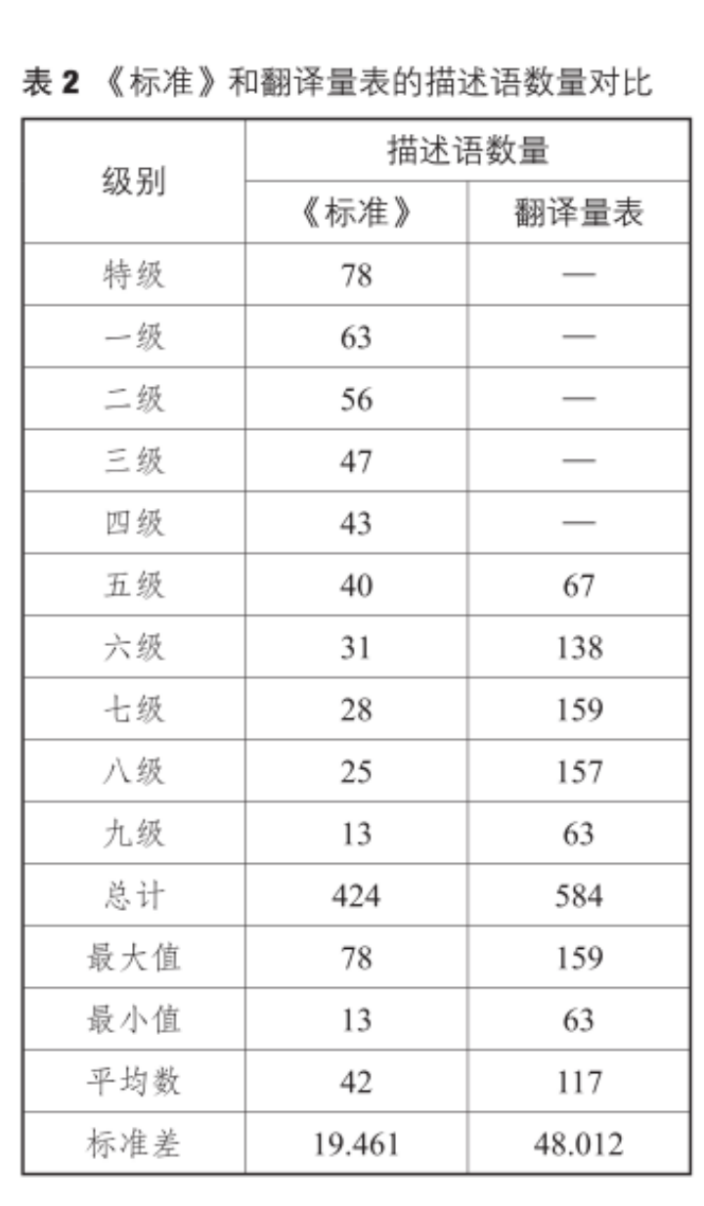

笔者参照李曼丽和(2020)对描述语数量与描写特征关系的对比分析方法,分别从定量和定性的角度比较《标准》和翻译量表的描述精度、细度、描述参数等特征,从定性角度比较描述语的参数框架和语义结构。首先,从定量角度看,如表2所示,二者的口笔译能力描述语数量存在差别,《标准》共含有17张量表和424条描述语,翻译量表共包含26张量表和584条描述语。二者都包含了初级、中级和高级水平的翻译能力,《标准》设置的等级数量比翻译量表略多一级,精度稍高,但描述精度还与每个等级中描述语的区分性有关,准确对比二者的描述精度,仍需结合定性分析不同等级间的描述语。从描述语细度看,《标准》平均每级描述语量为42条,其平均细度和标准差低于翻译量表,属于“低细度差型量表”(李曼丽、,2020:38)。

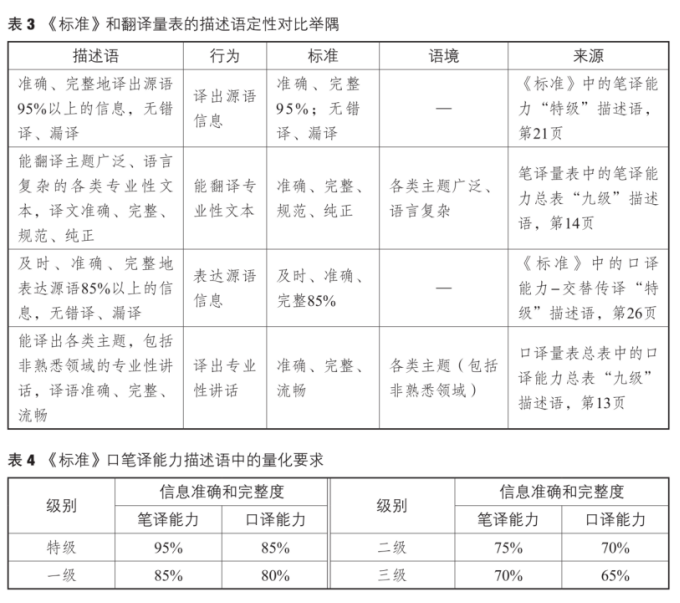

“翻译能力的描述语重点是描述何种原文实现何种译文,其中涉及在何种任务情景中或外部条件下,经历何种过程,运用何种策略”(冯莉,2019:93)。从定性角度来看,《标准》和翻译量表的描述语结构类似,基本遵循描述语的语义结构:描述语=行为+标准+语境。前文提及,《标准》和翻译量表研制的理论基础一致,将语言作为社会人有意义的活动,不是“知识”方式(knowing),而是“做事”(can do),描述语采用“能……”的句式。《标准》对各项能力的描述总体遵循“能……”的表达句式,部分能力的描述语采用其他方式描述质量标准(例如“语言知识运用能力”中三级能力的描述语“发音正确,吐字清晰,语流顺畅”),或使用“大体”“大致”“十分”“相当”等程度词来区分不同级别的能力描述语。翻译量表则按照《量表》研制的描述语规范和原则,在研发中尽量避免对能力进行程度修饰或使用冗长的表达,每条描述语以“句式简单、结构合理、透明易懂”(刘建达、吴莎,2019:26)的“能……”或“在……,能……”来表述行为、标准和语境,超出或达不到都需要分级,用极差来体现区分度。

通过横向比较二者相似级别的描述语(如表3所示),笔者发现,在“标准”的描述部分,《标准》明确了量化比例,这一定程度上弥补了“当前的量表大多缺少定量要求”(李曼丽、,2020:36)的缺憾。《标准》中口笔译能力三级及以上的描述语对信息的准确和完整度有明确的量化要求,例如同一级别的口译信息比例均比笔译低(见表4),这是因为口译活动具有即时性,在有限的时间内无法确保信息的高度准确性和完整度。另外,《标准》的语境信息往往出现在某级别的第一条描述语,而非像翻译量表在每条描述语中点明“三要素”。

此外,《标准》中的语言知识应用能力也多出现量化描述,增设10个主要语种的词汇量对应表,将描述级别与词汇量逐一对应,这一设置可能与CATTI考试大纲拟定的要求有关,显示标准与考试的对接。对词汇量进行量化的可操作性较强,在一定程度上体现了总体的能力水平,可为翻译能力测试的研发与评估、教学大纲制定等提供可测量的参考。

综上,翻译量表服务于教学,《标准》指向翻译人才或从业人员测评,二者处在服务于翻译人才培养与测评的统一体上,在能力要求上有所交叉重合,侧重点略有不同,翻译量表强调与教学直接衔接,《标准》致力于与职业资格考试和职称评审挂钩。换言之,在未来的研究与应用实践中,翻译学界、业界可充分挖掘二者的相对统一及互补特征。

5 翻译能力标准研究及应用展望

2018年以来,翻译量表研制团队在实际研制开发过程中,在口笔译能力的构成、语言能力与口译能力的关系、量表应用于教学测评、描述语分级验证、典型口译活动分类等方面陆续发表系列研究成果(如白玲等,2018;冯莉,2019;穆雷等,2021等),引起学界对我国首个口笔译能力等级量表的广泛关注。笔者借鉴《量表》相关研究的已有成果及思路,从描述语验证研究、与已有标准及考试的对接研究、应用及后效研究三个方面,对《标准》未来的应用及研究作出展望,为提升《标准》的权威性和有效性提供一点思路。

5.1 描述语验证研究

一项语言能力等级量表在对外公布或投入使用后要积累效度证据,以加强对量表的效度验证,也可作为改进量表的依据(方绪军、杨惠中,2017)。总体而言,《标准》的内在效度验证主要包括构念效度和内容效度。前者主要体现在标准制定的社会需求、环境的适应性、预期目标和用途合理性以及相关理论依据,该部分在前文对《标准》的相关分析中已有较为充分的体现,但翻译能力的构念研究本身仍有可为空间。《标准》各部分子能力模块间的逻辑关系尚待厘清,各子能力在翻译实践中所占总体能力的比重仍需进一步考察。在此基础上,方能达到更细颗粒度的能力描述及个性化评价机制,形成多维度的能力雷达图或结构图。因而,内容效度验证,也即描述语验证是《标准》内在效度验证的主要方面。

《标准》研制的数据来源广泛,具有较高的专业针对性,但仍需通过实证研究对描述语的合理性进行说明,这是提升《标准》内在效度的必要方式之一,也可为《标准》的进一步修订提供理据。首先,研发团队可就描述语提取、筛选设计过程进行报告,凝练描述语筛选的原则,也可对描述语涉及的口笔译活动类型及场景进行分类探究及验证。其次,量表研制时其数据多数源自翻译从业人员,为提高《标准》对翻译教育的可指导性,后续还可以通过问卷调查、焦点小组访谈及专家判断等方法在翻译专业教育中开展量表描述语的级别验证工作。

5.2 与已有标准及考试的对接研究

将一份新建量表与经过效度验证的其他评价或描述学习者语言能力的工具和手段进行关联,或与经过效度检验的构念类似的某些语言测试项目进行关联,是验证新建量表效度的可行方式之一(ibid.)。换言之,对接研究既可验证《标准》自身的效度,也可促进《标准》与已有翻译能力测试、考试之间的衔接,促进实现口笔译能力测评的“车同轨、量同衡”。

第一,与已有口笔译能力等级量表的对接研究。在一定程度上,《量表》是综合性的语言能力量表,《标准》是专门性的翻译能力等级量表,前者学术性强,后者实践性强。二者的对接和关联,有利于实现我国目前两项翻译能力标准的接轨,促进我国对外传播能力建设、翻译人才培养和翻译人才队伍建设。《标准》与翻译量表在描述语方面存在差异。翻译量表是国内较早发布、经过系统验证的口笔译能力等级量表之一,二者还可以在描述语一致性、等级差异性、应用场景与话题等方面进一步开展对接工作,如针对二者的描述语范畴、描述语难度洛基值的比较等(彭川、刘建达,2021)。

第二,与已有的翻译能力(水平)考试的对接研究。《标准》的研发路径与翻译量表相异,先有考试实践,后基于考试的翻译能力构念对其进行丰富、细化,因而《标准》已经发布了二者的对接结果,即将考试成绩(等级)关联到描述该项翻译能力的标准中。考生看到的不再是抽象的考试分数及等级,而能够从更加细分的维度中看到该分数及等级的具体含义。然而,该结果仍需更多的学术研究进行验证。研究者可借鉴语言测试学界较为成熟的对接效度验证理论框架和研究设计方案等,从对接结果的解释、对接使用的后效两个方面开展实证研究。如可借用何莲珍(2019)提出的“对接使用论证”效度验证框架,以具体的主张和理据把框架设定过程中各个重要属性通过推理链有机地联系起来,环环相扣,形成完整连贯的论证框架。除了CATTI考试,国内的翻译资格证书考试还有10余种(赵田园、穆雷,2019),运作标准化程度不一,部分考试只有等级分布,没有等级描述。为实现以统一的能力标准指导相关测试,研究者可采用“考生中心法”(王华,2020)将考试的等级和《标准》的等级对接。当前公布的翻译能力测评体系中所包含的专门性翻译能力测评和外语测评中涵盖翻译内容的测试,如英语专业四级、八级考试和大学英语四级、六级考试,与《标准》的对接研究也有待开展。

5.3 应用及后效研究

根据效度理论,讨论一项标准或量表的使用效度时,需要区分“预期用途”和“实际使用”两个层面的效度。《标准》公布时已将其翻译能力等级与国内现有翻译能力测评体系进行匹配,笔者整合“中国翻译能力测评等级”“测评体系对应”“翻译资格证书与职称制度对应关系”,描绘出预期状态下翻译人才成长的大致路径(如表5所示)。未来,应注重以用促研,重视将《标准》应用于教、学、测等多个环节中所产生的反拨作用。

第一,应用于CATTI考试。CATTI考试属于等级型考试,每一级别考试根据标准设定试题,超过60分即为合格,能够获得该等级认证,但该分数区间每个人的翻译能力有所区

别。《标准》的推出有利于为各类考生提供个性化、具有针对性的能力诊断。如可以雷达图的形式描述特定考生的翻译能力水平,形成翻译能力诊断报告,对每一个子能力的评估,既有量化的分属评定,也有基于《标准》中描述语而形成的能力描写,为考生指明改进方向。除了为考生提供细颗粒度的分数报告,《标准》对CATTI考试的反拨作用重大,主要体现在对现有试题开发、考试形式的改进与修订上。比如,职业素养和行业贡献已被写入标准,并进行等级维度划分,这将促使CATTI考试增加对上述能力的考核,国内相关学者的研究成果(王巍巍、余怿,2020)可提供借鉴。

第二,应用于翻译教育与行业培训。CATTI实施以来,一直致力于与国内翻译专业教育衔接,取得了一定的研究成果,不少学者深入论及衔接的必要性、可行性及对策,或提出CATTI证书嵌入的人才培养模式(董晓华,2013等),但在实际考试与教学实践当中,依然存在MTI学生参与程度与通过率不够理想、对语言服务行业从业人员所需能力的认知不足等问题。《标准》的发布为CATTI考试与日常教学的更好衔接提供了可能,为终结性评价和形成性评价的结合提供了评价依据和等级标准。在具体教学中,教师可根据翻译量表中的特定等级水平设计教学大纲,选择教学内容,设计课堂评价方式。《标准》的应用可提高翻译教师的测评素养,也有利于翻译教师提升自身作为翻译从业者(翻译实践者)的翻译能力。国际传播能力是《标准》中重要的维度之一,其具体描述语对我国历史文化、社会常识等内容进行了描写,此类描述语对翻译教育和培训的内容选择具有极强的指导意义,翻译教师可将其应用于实际教学中,进一步探究国际传播能力和职业素养中“个人品德”与翻译专业思政教育的关系。

第三,应用于翻译行业人才评价。由表5可知,《标准》的指导群体广泛,涵盖专业翻译人员、高级翻译学习者和使用者、非翻译行业但需提高外语能力的人员,以及翻译基础学习者,不分国籍,不分语种,并从整体上勾勒了翻译专业的职业发展路径。上述群体可对标《标准》中每一级别、每一维度的具体能力要求,开展自我学习、评估。翻译行业、语言服务业的用人单位也可使用《标准》,评估、诊断翻译人员的业务成长。此外,《标准》还有利于提高企业生产翻译产品、提供语言服务的质量。

6 结语

《标准》已呈现了其与现有翻译能力水平考试的对接结果,形成了与十个标准等级相对应的专门性翻译能力测评体系,具有直接指导翻译测评实践的重大意义和广阔的学术研究空间。《标准》是中国翻译行业人才测评领域的第一个规范性标准,其推出标志着我国翻译行业规范的一大进步,是为加强新时代翻译人才队伍建设做出的必要努力,为国家级翻译队伍建设、遴选关键语种高端翻译人才提供了基础。

*本文系国家社科基金重点项目“新时期中国翻译教育体系的建设与发展研究”(编号:22AYY006)的阶段性成果。感谢CATTI项目管理中心专家提供的相关信息。)

文章来源:中国外语、国家哲学社会科学文献中心