1. 引言

土生华人是中国南下男性移民与东南亚女性马来原住民通婚后诞生的混血后裔,其中男性称为峇峇,女性称为娘惹。他们不仅在文化上保持并尊崇着大量传自父辈的华族传统,也受到当地马来习俗的同化,形成了独特的土生华人文化。其使用的语言叫峇峇语(或称峇峇马来语),是一种混合了当地马来语(多为低级马来语,即口语,非高级书面语)和中国方言(多为闽南语)的当地语言。

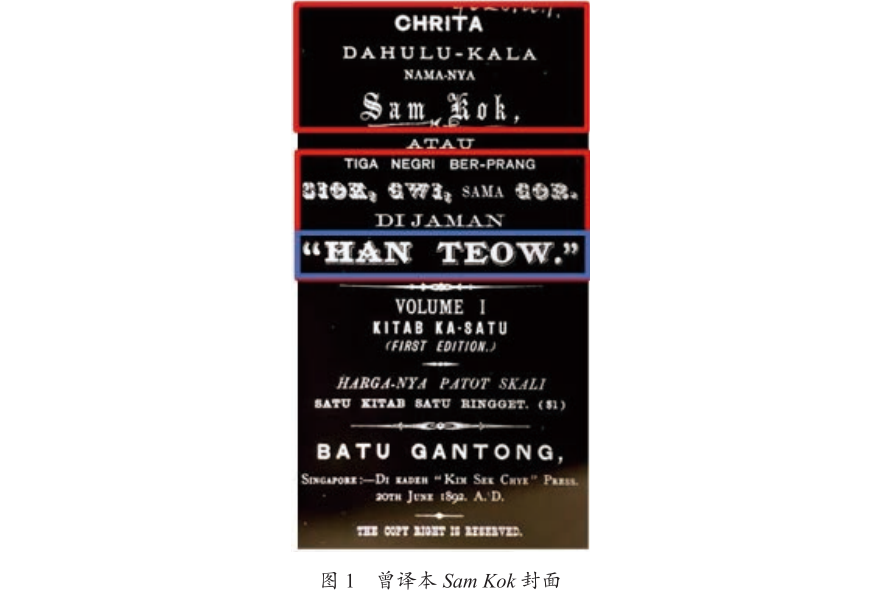

本文所讨论的对象即土生华人曾锦文(1851—1920)使用峇峇马来语翻译的Sam Kok(三国),该译本于 1892 年至 1896 年分 30 卷由新加坡金石斋出版社(Kim Sek Chye Press)出版。从当地祭拜关公雕塑的寺庙建立时间推断,早在17 世纪初,三国故事便已流传至新马一带(骆静山 1985:197)。19 世纪末,南洋一带开始出现通过翻译介绍与传播中国文化的译者群,他们便是新马一带最早开始从事翻译事业的土生华人一族(19世纪的英属马来亚包括新加坡,本文为方便论述将以现今广泛使用的“新马”指称这一当时的地理范围)。曾锦文自1892年开始翻译的Sam Kok是新马地区第一部长篇译作,在当地获得热烈回响(Salmon 1987:441−496)。

众所周知,“翻译活动并非在真空中进行”(Lefevere 1992:14),一部译作的翻译、出版、传播等皆受到诸多元素的影响与限制。在文学翻译中,译者需要做到“以另一种面貌,让艺术作品在跨越了时代、语言、民族的界限之后继续保持艺术的魅力,让产生于某一个民族和国家的艺术能为其他民族和国家,甚至能为世界各国人民共享的创造性工作”(谢天振 2013:19)。而译者的这项创造性工作,离不开“创造性叛逆”。正如埃斯卡皮(Robert Escarpit)指出:“创造性叛逆”之所以是“创造性”的,是因为“它为作品提供了同更广泛的读者进行新的文学交流的可能性”,“使作品得以继续存在,而且有了第二次生命”(埃斯卡皮 1988:136)。同时,“创造性叛逆”并不只适用于文学翻译,它实际上是“文学传播与接受的一个基本规律”(谢天振 2013:109)。

曾锦文翻译的峇峇语Sam Kok,其原著的写作年代距离译者进行翻译的年代不仅长达数百年,地域、文化上也有鲜明差距,因此译者为了使作品能在当时的目标读者群中被接受、继续保有生命力,在翻译过程中使用了“创造性叛逆”。曾译Sam Kok是当时峇峇翻译作品中仅有的三部获得再版印刷的作品之一(另两部同为曾锦文的译作:Song Kang(宋江)与Kou Chey Thian(猴齐天)(Yoong & Zainab 2002:16-23)),在当时的目标读者群里具有极高人气。此外,这部译作持续了长达四年的翻译与出版过程,若没有目标读者的支持,这一漫长过程颇难维系。因此,曾译Sam Kok可以说成功达到了进入目标读者群市场与作品传播的目的。值得注意的是,《三国演义》成书后有多个版本传世,到了明末清初,毛宗岗(1630—1709)对《三国演义》进行了回目整顿、诗文改换,以及文辞修正,目前学界公认毛宗岗整理的版本是诸多版本中水平最高、流传最广的版本。故而其传播到南洋,并成为曾译Sam Kok底本的可能性最大;更为重要的是,毛宗岗插入在原文中的评论,被曾锦文翻译在了Sam Kok中(详见下文分析)。因此,我们可以断定毛宗岗评点本《三国演义》即曾译底本。

那么,译者如何使峇峇语Sam Kok译本跨越时代、语言、文化界限被目标读者群接受的?译者在译本中通过何种形式的“创造性叛逆”促成读者群的接受?影响译者做出“创造性叛逆”背后的因素是什么?译者想要借此传达给读者的信息是什么?目前中国经典文学在新马一带传播的研究极为有限,有关其峇峇翻译研究更是屈指可数。本文拟对曾译本Sam Kok(新加坡国家图书馆收藏有曾一本Sam Kok微缩胶卷)进行文本细读及分析。

2. 文献综述

目前,《中国古典文学在国外》(宋柏年 1994)、《汉籍外译史》(马祖毅、任荣珍 1997)、《中外文学交流史(中国-东南亚卷)》(郭惠芬 2015)等专著中都较为简略地提到了新马一带中国文学作品的翻译历史。而在有限的中国文学峇峇翻译研究中,法国学者克劳婷·苏尔梦(Claudine Salmon)是该领域的最早研究者,她在“Writings in Romanized Malay by the Chinese of Malaya: A Preliminary Inquiry”(Salmon 1987:441−496)一文中初步梳理了马来亚峇峇翻译历史,将峇峇翻译分为初始(1889—1920)和兴盛(1930—1942)两个阶段。第一阶段中,苏尔梦列出了若干代表作,并翻译了曾锦文译本Sam Kok内刊登的两封读者来信,以及译者自撰的两首诗,发现此译本在读者群中得到的评价非常正面。第二阶段中,她探讨了关于峇峇创办的书报业与峇峇翻译作品之间的联系。在文章最后,苏尔梦列举了94 篇峇峇翻译作品。苏尔梦的研究初步探讨了峇峇翻译的历史与脉络,为后世学者在整理与统计峇峇译本书目时提供了参考, 但其文缺乏对译文内容的深入分析。

近十多年来,研究马来亚峇峇翻译的英文论文主要有Yoong Suan Kui与A.N. Zainab发表的数篇专注于整理及统计峇峇译作的论文(Yoong 2001;Yoong & Zainab 2002,2004),文中根据峇峇出版社出版作品的多寡进行排名,探讨了活跃于当代翻译事业的峇峇们扮演的多重角色。二人的论文比克劳婷的研究在峇峇翻译的历史脉络上更为详尽,但仍然缺乏对译本内容的关注。

中文论文的研究成果主要有:莫嘉丽(2001)的《中国传统文学在新马的传播——兼论土生华人的作用》以论述中国传统文学在新马的传播方式为主,分析了土生华人翻译中国传统文学的社会原因与心理因素。黄慧敏(2004)的博士论文《新马峇峇文学的研究》深入分析了峇峇马来语翻译文学的发展历史,探讨了峇峇翻译兴起与没落的原因,并就一些由峇峇翻译作品体现出的当代峇峇社群中独特的社会现象做了推测与分析。王昌农(2016)的《马来亚时期中国文学作品在新马地区译介特点》综合了黄慧敏与Yoong Suan Kui对峇峇译作的统计,指出峇峇翻译文学的选材范围与当代流行的“说唱文学”高度重合,并讨论了当代峇峇报刊在峇峇译作传播过程中扮演的重要角色。谢依伦、陈广才(2021)的《<红楼梦>在马来文世界的译介与传播:以印度尼西亚、马来西亚和新加坡为例》梳理了马来文《红楼梦》译介传播情况,并专门讨论了峇峇马来语《红楼梦》译本是否存在的问题。韩笑、张威的《<西游记>在马来西亚的译介与传播》(2023)考察了19 世纪末《西游记》传入马来西亚半岛的一百多年里,翻译语言从峇峇马来语演变为标准马来语的译介情况。

总体而言,目前涉及新马峇峇翻译文学的研究多是统计、整理相关译作书目,以翻译作品的题材与数量多寡分析当时的峇峇社会现象,对相关译本内容的细读与分析较为缺乏。

3. 意识形态、诗学、赞助人与创造性叛逆

3.1 意识形态的影响:中华传统道德观的宣扬

创造性叛逆具备“历史性”特征,是在“一定的历史语境中生成的、具有特殊性的历史现象”(刘小刚 2014:65)。对峇峇翻译文学的考察需要将其置于历史语境里去分析。

19世纪末,因峇峇族经济富裕、社会地位优越,外加社会政治稳定,峇峇翻译潮(1889—1950)应运而生——优渥的生活条件使其更有闲情逸致欣赏古老中国的故事;政治的稳定与社会地位的优越,使他们比初来乍到的中国“新客”更有“底气”拿笔创作,并有能力影印出版。但同时,在越来越多来新马一带进行贸易的洋人或是南下而来的中国人面前,峇峇人对于自我身份认同的矛盾也日益加剧。峇峇既不是英国人,亦不承认自己是马来土族,但要说自己是中国人,却又与南下而来的中国“新客”截然不同。在这一社会历史语境下,由于对自我身份认同的矛盾,使得他们对了解中华文化并与之看齐的愿望愈发迫切。作为一个特殊族群,峇峇族虽身处英殖民地政府的管制,很多人甚至因接受英式教育而不具备阅读中文的能力,但在文化、民族认同上开始坚定地倾向中国。

峇峇翻译潮与中国清末翻译潮在产生的契机上具有相似之处,两边的译者群都急切地想通过翻译来介绍异质文化。但译者群对于译出语文化的态度有所不同:清末译者虽想通过西方的文字来启蒙民众,但心里始终对自身的中华文化保有优越感,因此对西方文字可以根据自己或社会意识形态的需要进行大幅改编。但对峇峇译者而言,中国文化却是他们始终在追寻的“根”;峇峇译者对中国文化的尊敬之情影响了他们对翻译策略的选择,故而在翻译时不会随意对原作内容进行大幅改编,而是不断地在想要强调的传统道德概念上加入详细的解释。

在这一社会历史背景下,精通中、英、马来三语的一部分峇峇人选择翻译中国古代小说,向其他已经失去中文阅读能力的族人介绍、传播蕴含中华传统道德价值的历史演义小说。通过翻译活动,这一部分作为译者的峇峇人获得了为中华传统文化与道德的传承贡献力量的使命感与成就感,而作为读者的峇峇人更是得到了亲近、理解父族文化的机会。

在曾译本Sam Kok面世的年代,正处于新马一带峇峇翻译潮的开端,在众多历史演义小说中,译者选择“三国”作为翻译的第一部长篇作品实是因为三国故事与其中人物所具备的中国传统道德价值观对海外华人具有重大意义(陈岗龙、张玉安2016:254−255):早至17世纪初南洋华人的庙宇里即出现关公塑像;同时,早期南洋地区以血缘为纽带的宗亲组织以“刘关张桃园三结义”的精神作为信仰,团结组织内成员。可以说在Sam Kok出现之前,三国故事已是口口相传、深入人心,承载了当时海外移民所需要的精神信仰。三国故事中的“忠”“义”等传统价值观,正是在当时海外华人中被广泛传播、接纳并推崇的传统品德。峇峇社群的“崇古”意识成为出版社与译者在择取译作题材时的重要意识形态, 这也使得当时超过一半的峇峇翻译小说择取的都是历史题材。对于不了解译出语原著国家的读者来说,阅读译本是他们在心中构筑原著国家形象的重要方式。Sam Kok在目标读者心中构筑的“中国形象”符合了当时峇峇族的社会意识形态。这些意识形态并非译者与出版社独有,也与其目标读者群相契合,因而Sam Kok译本受到读者欢迎实为情理之中。

3.2 译者诗学的选择:通俗化

正如译者在序言中所做的自我调侃,曾译本的诗学特征是“擅于讲故事”且兼具娱乐性。在诗学选择上,译者会以读者的“期待视野”,即文化背景知识、兴趣、需求等因素作为基础。因此,译者选择了通俗、诙谐的语言风格,使得峇峇语译本比起原文较为严肃的历史小说风格更为生动。

译者的诗学选择还体现在注释中对文化词汇简单带过、对原文诗文省略不译等方面。若是将这些词汇与诗句详尽翻译出来,不仅需要译者做出大量背景介绍与解释,还需读者具备一定基础的中华文化审美观。当时峇峇社群中受教育程度并不一致,差距颇大。尽管当时Sam Kok的目标读者群是具有文化寻根意识的峇峇社群成年人,但由于受教育程度的不同,以及中文底蕴普遍薄弱(只有较富裕的家庭能够聘请老师从小教自己的孩子中文),因此译者一开始就无意将中华文化里意涵深厚的审美概念介绍给读者。由于担心读者无法与之产生共鸣而感到无趣进而失去阅读欲望,那些具有中华文化意象的词汇,以及原文中针对故事情节而作的诗句等,在翻译中多被省译。

译者更想要强调与凸显的是故事情节中历史人物的为人处世之道、精彩的战场计谋,达到通过三国故事介绍与传播中国传统道德价值观与思想的教育目的。因此,若译者花费大量笔墨来试图翻译与解释原文中的文化词汇和诗歌,并不能有效地传播传统道德价值观,反而会因译文的复杂难懂而阻碍了译本的广泛传播。故而“通俗化”成为曾锦文译本诗学的最终选择。

3.3 译者与赞助人的双重身份

有学者曾对当时从事翻译的峇峇们一人兼顾的多重角色进行过统计(Yoong & Zainab 2002:1−23),由于当时复杂且多元的文化与时代背景,许多译者不仅需要完成将一种语言的文本转换成另一种语言的转码过程,有时还需要身兼编辑、校对、出版数职,才能将一部译作顺利出版。曾锦文作为一个身兼多职的翻译者亦属其列,他与当时的诸多峇峇译者一样,经常需要自己作为出版商来出版自己的译作(ibid:9)。在译作的卷首序言中我们时常可以看到译者以“The sole proprietor”署名,并多次谈到自己因为翻译出版Sam Kok亏了钱、身体每况愈下等情况。在读者来信中我们也看到有读者以“The proprietor”称呼译者,也有读者呼吁有能力的读者多多支持译者,让译者不至于费心费力还得不到应有的经济回报。

由此我们发现,曾锦文不仅身为译本Sam Kok的翻译者,也是投入资金出版译作的赞助人。这种双重身份使得译者的意识形态与赞助人的意识形态保持一致,使曾锦文在翻译活动上拥有充分的主体性和话语权。

4. 从副文本看创造性叛逆与其因素

4.1 个人因素与译者的创造性叛逆

本节将先从译本序言部分了解译者的翻译目的、翻译原则,再从卷尾评论看译者如何根据自己的理解对三国人物进行评点,探讨译者个人因素与创造性叛逆之间的关联。

译作序言可以“告诉我们‘关于每个译者的个人思想以及他所采用(或自以为采用)的翻译体系’等‘最可宝贵的资料’”(谢天振 2015:50)。从译作序言中,我们能更直接地接触译者翻译这部译作时的想法、想达到的目的,还能从中发掘当时的社会意识形态。此外,“内容以外的文字往往表述了文本制作者对于作品的理解和阐释,并对读者的阅读产生影响”(刘小刚 2014:162)。

在长达30卷的Sam Kok里,每一卷都至少有一页是译者自序。而译者自序里的内容除了一些对故事情节的预告外,更多的是译者针对生活上发生的事而抒发的感叹。第一卷序言里,译者表示翻译“三国”的初衷是由于朋友们都非常喜欢听三国故事,所以请求译者将“三国”翻译成峇峇马来语。由此我们可以观察出当时峇峇读者群的两点实际状态:第一,译者这里提及的朋友们应是没有中文阅读能力的,否则可以自己阅读原文,无需拜托译者翻译。第二,他们应是听说过三国故事才有可能拜托译者翻译“三国”,而不具备中文能力的峇峇人听说三国故事的途径则离不开当时以传统戏剧、说书人等形式盛行的说唱文学。因此,我们可以确认当时峇峇译作的择取是基于当时说唱文学的选材范围。译者表示由于自己是成年后才学习马来文的,所以自己的马来文程度不好,如果读者朋友们能意会,他便“满足”了。但是译者又在下文直言道“这篇作品在100分里,有40−50分是翻译正确的” (原文为“Tetapi ini karangan, di dalam sapulo bagian, ampat atau lima bagian saja, ada disalinkan batol. ”(直译:但是这篇文章,在十分里,只有四到五分,有被正确翻译。)),并希望读者朋友们发现错误可以寄信告知他,以便他可以越翻越好。

对于一位专业译者来说,在译作序言里明确说出自己翻译的准确性没有超过一半颇为少见——这一做法易让读者对译文质量产生怀疑而导致读者群的流失,并影响译作传播及销量。然而,译者却在第一卷序言中如此明言,可见译者对于翻译并没有多少“信”“忠实”或“对等”层面上的追求。其目的显然是为了给没有中文阅读能力的峇峇族读者提供了解三国故事的机会。

序言的最后,译者以笔名“Batu Gantong”署名。此前的学者们在提及曾锦文的笔名时普遍认为这是译者在槟城的出生地之名(Yoong, S. K.、 Zainab, A. N.、黄慧敏等在各自的论文中提及曾锦文的笔名时,皆认为是其出生地之地名)。但事实上, BATU GANTONG是至今仍存在马来西亚槟城一个华人公墓地名。用墓地地名作为自己的笔名非常值得玩味,这一举动实则与译者的人生经历有关。曾锦文出生于槟城、家境优渥,自小在槟城的英校读书,父亲给他在家里请了专门传授中文的老师。后来,他到中国的福州海军学校继续求学,毕业后由于身体孱弱而拒当军官,转而在校内当了几年数学老师。有一位算命师傅预言曾锦文活不过25岁,于是他辞去了在中国的工作,于1872年回到槟城探望他守寡的母亲(宋旺相 1993:139−140)。在开始翻译“三国”时,译者已41岁,早已过了算命师傅预言的25岁,以槟城墓地之名作为笔名,颇有“人生最终归宿”之意。不仅译者的笔名令人玩味,在笔名下,他还用两句话“Pandeh Bikin Chrita”(擅于讲故事)、“Karot Dengan Auta”(腐朽与吹牛)来调侃自己。不论是从译者别具一格的笔名选择,或是自我调侃之语,都能让人看出曾锦文有意识地在翻译中留下自身译者形象的痕迹,这一对译者自我形象的彰显充分展示了译者主体性特征,与他在翻译过程中进行创造性叛逆的行为相契合。

在第六卷自序里,曾锦文提到一位精通中文的朋友阅读了他翻译的Sam Kok,批评他翻译得不如原作精彩;同时,另一位不通中文的朋友却表示越读他的Sam Kok越觉得精彩。曾锦文表示自己在第一卷序言中已经表明翻译的正确率只有四成,在精通中文的朋友眼里不如原作精彩应是情理之中。对于称赞他译作精彩的朋友,译者则调侃道,这位朋友是被自己的“吹牛功夫蒙骗了” (原文为“Parkataan dia ini satu, tiadak chukop banar, sababnya dia tiadak sanggat mangarti surat China dalam, maka buleh kana saya di auta-kan. ”(直译:他这话,不够准确,因为它不太认识里面的中国字,所以可以被我的吹牛功夫蒙过去。))——与其笔名下的“Pandeh Bikin Chrita”“Karot Dengan Auta”形成呼应。此外,在第八卷自序里,译者哀叹自己的第四子患上伤寒,感叹生命无常,祝愿所有人都可以长命百岁(原文为“Jikalau buleh dapat turut daripada saya punya harapan smua, saya suka smua manusia mandapat panjang umor, sampey masing masing suka mati, baru pergi mati—suda lah. ”(直译:如果可以实现我全部的愿望,我希望所有人都可以长命百岁,直到各自想死了,才去死——足够啦。)),写到最后竟做了一个列表把常见动物的寿命长短列了出来。

可见曾锦文在每卷自序中,为译本在读者心中建构的不是一本历史小说的严肃印象,而是在读者阅读正文之前就将译作塑造成一本轻松有趣,甚至带有闲话家常氛围的读物。译者在自序中最常说道:只要读者朋友们能从Sam Kok中获益,即“能够意会” (第一卷自序中提到“sobat sobat andai saya buleh mengarti, suda lah. ”(直译:我的好朋友们可以意会,足够啦。))、“得到智慧” (第12卷自序中提到“dan lagi pun, buleh dapat sadikit cherdek—ta-osa kana orang-ber-akal tipu-kan.”(直译:而且,可以得到一点智慧——避免被聪明的人骗。))、“得到乐趣” (第29卷自序中提到“Kalu ini Chrita tiadak buleh kasi orang dapat akal-pandeh, tuntu buleh kasi orang dapat kaboran ati bagaimana pun. ”(直译:如果这个故事不能让人聪明,无论如何也能给人带来消遣乐趣。)),他便心满意足了。译者的翻译目的即期望读者从译本里得到三种层次的体验:从理解三国故事的“意会”,到从中得到启发进而获得“智慧”,再到从阅读中获得轻松消遣时间的“乐趣”。

除了译作序言外,译者在几乎每一卷卷尾会针对该卷故事情节与人物行为进行评论,强调一些角色的行为或是品性是否可取,如第二卷卷尾(Chan 1892:245−246)译者的评论道:

4.2 社会因素与译者的创造性叛逆

这一部分,我们先从译本的封面与标题找出其创造性叛逆现象与社会因素之间的关联,再从读者来信与特殊时事评论里观察当代社会意识形态与译者本身意识形态的共鸣。

书籍作为一种具有消费意义的“产品”,其封面是消费者与潜在读者对它的第一印象。从消费心理角度来看,封面是否吸引人往往是读者选择是否买下该书的重要因素。如下图1所示,Sam Kok的封面并无任何插图, 但包含了诸多信息。除了封面惯有的标题、出版社、作者名字与标价之外,在短短一页里即出现了三种语言:峇峇马来语、英语,及闽南语的读音字母化。虽没有插图,但是在文字字体上做了一些设计。首先,“Chrita Dahulu-Kala Namanya Sam Kok”(关于三国的古老故事)是第一个标题,在“ATAU”(或者)后又加了第二个标题——“Tiga Negri Ber-Prang Siok,Gwi Sama Gor. Di Jaman ‘Han Teow’ ”(汉朝的蜀、魏与吴,三个国家之间的战争),显然第二个标题是为没有接触过“三国”的读者做出的进一步解释。值得注意的是,封面中处于中心位置、字体最大的并不是此书的书名Sam Kok,而是Han Teow(汉朝)。观察曾锦文的其他译作,如《水浒传》译本Chrita Dahulu-kala di triak Song Kang(关于宋江的古老故事)(1900)与《西游记》译本Chrita Dahulu-kala pasal Kou Chey Thian(关于猴齐天的古老故事)(1912),封面上最突出的字眼亦是故事发生的年代,前者是“Song Teow”(宋朝),后者是“Tong Teow”(唐朝)。这显然不是排版上的巧合,而是译者有意为之。

5. 从译本细读看创造性叛逆的体现

5.1 个性化翻译

“译者在从事文学翻译时大多有自己信奉的翻译原则,并且还有其独特的追求目标。”(谢天振 2013:113)或因译者个人因素或因译者所处的时代社会因素,译文往往带有译者的个人风格。Sam Kok能在其目标读者群中收获成功,与译者的个人风格有密切关系。下文将从译本中截取若干能体现曾锦文译文风格的代表性段落。

5.1.1 译者介入评论

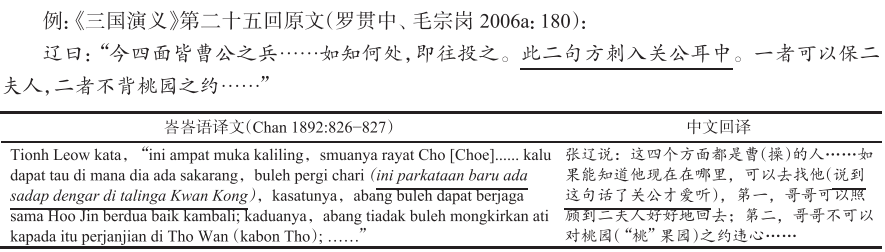

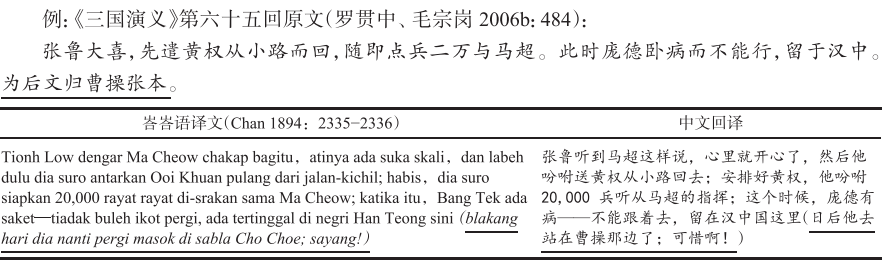

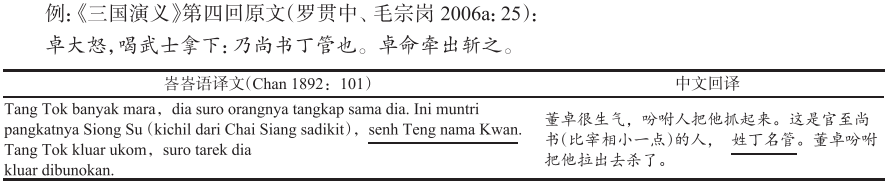

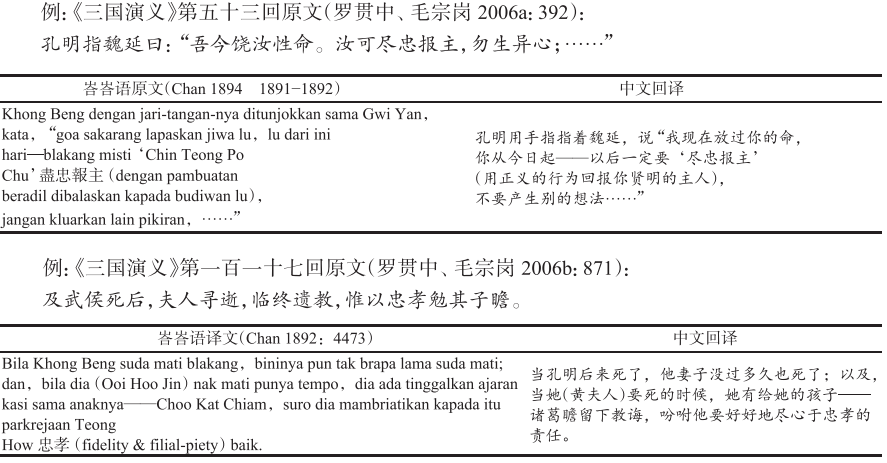

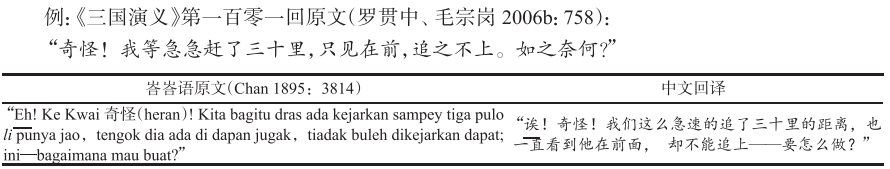

(1)保留原底本毛宗岗的评论

如上述例子这般,译文中经常出现译者直接介入故事进行评论的文字(见本文作者所加之下划线),表达了译者对故事情节的理解。如第一个例子里,译者保留了底本毛宗岗的评论,在讲到张辽劝关羽时提到他还可以趁此机会寻找刘备,将原评论“此二句方刺入关公耳中”译成“ini parkataan baru ada sadap dengar di talinga Kwan Kong”。这里保留原评论,并将其译成通俗化的、译本读者能够明白的意思,是为了强调关羽忠义的人物形象。第二个例子中,讲到庞德因病而留在汉中时,译者又加入了一句话:“blakang hari dia nanti pergi masok di sabla Cho Choe; sayang! ”(日后他[庞德]去站在曹操那边了;可惜啊!) 不仅预告了人物后来的行为,还对此行为感叹了一句 “saying” (可惜),向译本读者传递了关羽投靠曹操的行为令人惋惜这一态度。

不论是保留毛宗岗原底本的评论,或者是加入自己的评论,这一翻译策略与译者在卷尾评论中所要达到的目的与效果相一致, 即影响、强调读者对人物行为与性格的理解。译者在译本内如此频繁地现身干预,这一创造性叛逆行为非但没有影响读者的阅读效果,反而受到欢迎,原因是译者与读者所推崇的都是华族文化的品德价值观。当译者与读者对作品的感受产生共鸣,此时译者的干预不仅代表了他自己的主观理解,甚至可以视为译者在译本里代表读者写出了相同的阅读感。

5.1.2 语码夹杂

峇峇马来语夹杂了大量闽南语词汇与低级马来语;而一部分峇峇曾到英校接受教育,从而也掌握了英语。这样语码夹杂的峇峇语也体现在Sam Kok中。

(1)闽南语读音拼写与马来语的混合使用

(2)汉字词汇的出现与英语、马来语释义

由于曾锦文是一位精通英语的峇峇,因此他的译文中也会出现三种语言夹杂的现象。

自第12卷开始,译者停止了在序言后附上注释的做法,而是改为在译文中提到特有词汇时才加入解释。如上所见,短短一句话中可以出现两到三种语言,即闽南语读音拼写“Chin Teong Po Chu”,汉字“盡忠報主”,马来语释义“dengan pambuatan beradil dibalaskan kapada budiwan lu”;及闽南语读音拼写“Teong How”,汉字“忠孝”,英文释义“fidelity & filial-piety”。观察译文可以发现出现这种现象的词汇往往都是具有道德意涵的词语。由此可见,当译者遇到他想强调的道德价值观才会选择用马来语或英语进行阐释,唯恐读者不明白这些词汇背后蕴含的价值观念。

(3)注释中的文化词汇转换

语码夹杂的现象也出现在第1至11卷的译者注释中。译者将译本中的中文专有名词用闽南语读音列了出来,并且提供了马来语、英语的解释。

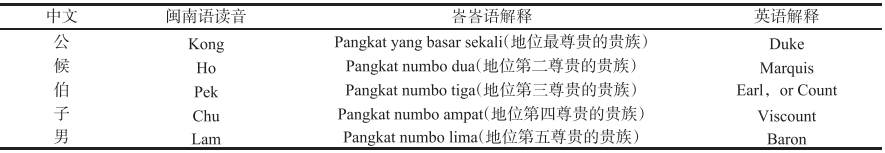

创造性叛逆的形成也有目标语文化意象缺失的原因,因此当许多中文专有名词所蕴含的文化意象在峇峇语文化中难以找到对应的词汇来解释时,译者便采取了转译的方式,在用峇峇语解释后又转用英语再解释一遍。以下是从第一卷里选取的一些运用了峇峇语和英语来作解释的名词:

从上表我们能看到译者借用了西方贵族制度称号给中国三国时代的爵位名称作出相应解释。从峇峇语的解释来看,用地位最高至地位排名第五来解释中国“公、候、伯、子、男”的称号,仍未能把中国封爵制度背后的历史与文化更详细地告知读者。英文的解释中,译者借用西方贵族制度来解释会让读者联想到它们都是被皇帝或君主赐封的爵位称号。然而,达到这种联想效果的前提是读者必须对西方社会与文化有所了解。中国三国时期的爵位与西方贵族的爵位并不完全对等。

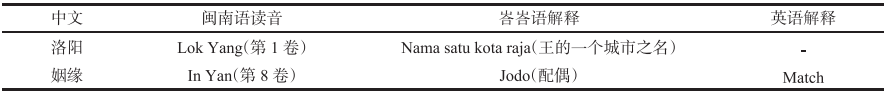

以下再择取两个在中文里具有特殊文化意象的专有名词之注释为例:

从上表我们看到“洛阳”被简单地解释为“王的一个城市之名”。但“洛阳”除了表示地名之外,在中国文化和古诗词赋里具有丰富的文化意象,意指洛阳城身为帝都的繁华景象。第二例中的“姻缘”也被简单地解释为“配偶”或“配对”,显然没有把“姻缘”二字暗含的浪漫意象带出。

我们可以发现译者只对具有道德意涵的词汇给予重视,在处理原文中具有文化意象的词汇时,多数选择简单地解释该词含义,而省略其背后的文化意象。这与作者着重宣扬中华传统道德文化的意识形态这一翻译目的相一致。

5.1.3 语言通俗白话,风格以诙谐为主

译者在语气词的使用方面也进行了改写,原文中“奇怪!”的前面被加了一个“eh!”。语气词的添加使故事画面顿时变得生动鲜活, 不再如原文般严肃正式。

5.2 节译与删译

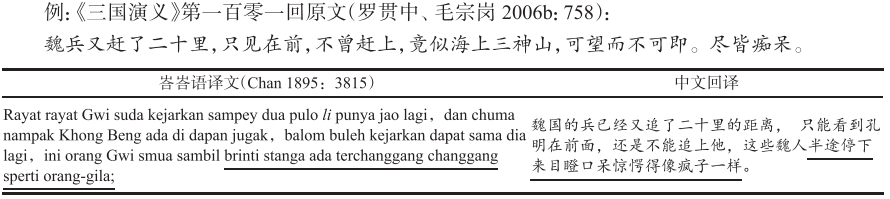

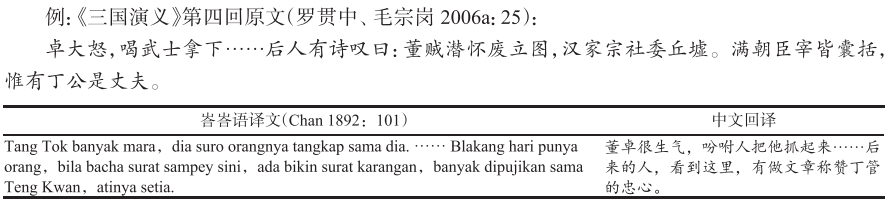

《三国演义》原文中经常会有作者所撰的诗句来做一些故事情节的点睛之笔, 而Sam Kok却没有将诗句翻译出来。如下例所示:

此例中,我们能清楚看到译者在翻译“后人有诗叹曰” 时,会把原文诗句省略不翻。此外,译者还加入了“后人”写诗作文时的感情色彩,如“dipujikan”(称赞)等,有意把原文中的中性词“叹”更换成更符合译者意识形态的用词,引导读者与译者达成同一理解。这一节中译者选择不把原文诗句翻译出来的原因,与译者在处理具有文化意象的词汇时选择简单带过的原因是一致的。

综上所述,译文卷首的读者来信证实了当时峇峇社群想借中国经典小说,来给后代介绍与宣扬中华传统道德文化的意识形态;卷尾针对人物的译者评论与正文中的介入评论都明显表现了译者宣扬中华传统道德观念与文化思想的意图,亦能从中看到译者所遵循的中国传统意识形态对译者翻译策略的影响。首先,译者受过中华传统文化意识的熏陶与教育,能够确切理解小说中想要传达的道德价值是什么;可以说,传统意识形态首先影响了译者对原作的理解,然后译者才会把这种理解灌输到他的译作里,进而传播到译作的读者群中。此外,从译者介入评论中译者对毛宗岗评论的保留,也可以发现译者对于毛宗岗在文中添加评论这一方式的认同,甚至译者也以此为基础自主添加了更多的评论、注释等。由此也可进一步印证译者本身具备的中国传统意识形态。

然而,仅是单纯地介绍与传播传统道德价值是不够的, 在译作封面与标题上不重视作品标题,反而突显朝代,对故事发生于“古代” 这个时间点异常执着的现象,与峇峇族当时的意识形态相关——峇峇族由于对自己传承中华文化的不自信而产生了一种“崇古”的意识形态。该“崇古”思想并非现代意义上的“崇古贱今”,而是专注推崇自“古”流传下来的传统思想与传统道德价值观。由于峇峇族的诞生是由下南洋的中国男子与当地土族妇女通婚而成,因此对于峇峇人而言,“古代中国”才是他们的父族(华族)祖先所身处的时代。这使他们对“古代中国”更有归属感与亲切感。这是峇峇译本封面与标题上往往强调这是源自“古代故事”的根本原因。峇峇译者对“古代故事”的强调,并在封面、标题里明显标示故事发生的朝代——这一做法在体现了峇峇译者本身文化不自信的同时,更具有为了增加译本可信度,为其打上正统中华文化传承标签的重要意义。

由此也就不难理解,在具体翻译过程中,译者在遇到不同词汇时所采取的不同处理方式:对道德意涵的词汇,译者花费了较多笔墨做解释与介绍;对文化词汇,译者则大多省略不译,或只是简单转译而省略其背后的文化意涵。译者在这两种词汇翻译上的取舍,都是为了实现宣扬中华传统道德文化这一翻译目的。同时,在译文风格上,译者诙谐风趣的译笔也使得Sam Kok在兼具娱乐价值的同时,使得三国历史演义在峇峇族群中得到进一步普及,从而有效地实现其翻译目的。

6. 结语

在跨文化文学翻译中经常出现创造性叛逆现象,而其所呈现的形式则是诸多社会文化因素共同作用的结果。对译本中创造性叛逆现象的分析,需要我们结合该译本诞生年代的译入语社会文化和历史语境进行考察。译者的创造性叛逆在Sam Kok译本中能够产生良好反响,体现了译者在翻译过程中的原则和追求。需要特别指出的是,对曾锦文Sam Kok 译本“创造性叛逆”现象的考察,并不是夸大译者的“主体性”,或宣扬对原作的“叛逆”,它“反映了在翻译过程中译者为了达到某一主观愿望而造成的一种译作对原作的客观背离”(谢天振 2013:106),从而使Sam Kok在一个新的语言文化环境中,获得了第二次生命,使《三国演义》扩大了被阅读和接受的范围。这体现了文学翻译中不同文化的交流、碰撞,并由此产生的文化位移。

曾锦文译本Sam Kok里,译者本人的意识形态与整个目标读者群(即峇峇社群)的意识形态相一致,这为译本的成功传播打下了基础。意识形态影响了译者的诗学选择,而译者最终所选择的诗学不仅达到了社会意识形态的要求,也达成了译者本身的三个“期望”——不过多解释具有文化意象的词汇,是因为译者只希望读者可以达到“意会”的程度;用多种语言在文本中为具有道德含义的词汇提供释义,是为了让读者“得到智慧”;译本风格诙谐,是为了让读者从译本里“得到乐趣”。在诗学选择上的自由,亦与译者本人即是赞助人的身份直接相关。

Sam Kok是一部译者从未隐形、处处彰显主体性的译作。这一做法为译者本身的存在价值争取到了极高关注度。从读者来信中即可看出,译者因为翻译Sam Kok在所处社群中获得了崇高声誉。在当时新马译入语语境里,译者频频现身干预非但没有引起读者厌烦,反而受到热烈欢迎;Sam Kok既没有因为正文中频繁出现的译者介入评论而失去其娱乐价值,也没有因为译者诙谐通俗的文笔失去其作为历史演义故事所要传达的必要思想与信息。译者在译本中使用的创造性叛逆成功地使“三国演义”的故事跨越了时代、语言、民族的界限,受到了目标读者群的广泛接受与喜爱。

作者简介:

崔峰,博士,Senior Lecturer,博士生导师。研究方向:中国翻译史、新加坡翻译史。

彭嘉馨,新加坡教育部讲师。研究方向:新马翻译史。

文章来源:外国语