摘要:学习投入是考察学习成效和评价教学效果的关键指标,但鲜有研究涉及线上线下混合教学模式下的非英语专业学生的英语学习投入。本研究以“学术英语”课程为例,采用问卷和半结构化访谈探索该模式下学生学习投入各维度特征。研究发现混合教学模式下英语学习投入构念包括认知、情感和行为三个维度,学生在认知维度的投入最高,其次为情感投入,在行为维度的投入最低。此外,学生个体因素、学习资源与环境因素和课堂人际关系因素是影响英语学习投入的主要来源。研究结果揭示了混合教学环境各个因素的多维互动生态关系,能促进混合教学在我国外语教育中的有效应用。

关键词:学习投入;混合教学模式;非英语专业学生;“学术英语”课程

引用信息

徐鹰、袁洁、黄梦佳、陈锦.2025.线上线下混合教学模式下大学生英语学习投入研究[J].当代外语研究(1):84-95.

0. 引言

受新冠疫情影响,传统面授课堂与在线教学结合的混合教学模式已成为教学新常态(胡杰辉、胡加圣 2020)。混合教学模式给学生创建了新型数字化多元学习空间,推动了学生学习方法的深度转变和学习模式的创新(马武林等 2021),激发了语言教学的潜能。与传统面授课相比,混合教学模式具备更灵活的教学环境,能增强师生的交流互动,推动教育信息化跨越式发展(解筱杉、朱祖林 2012)。与在线课程相比,混合教学模式能培养学生自主学习意识,促进学生个性化发展,避免单一在线教学模式的弊端(贾非等 2019)。随着教育信息化的深入发展,混合教学模式逐步普及,对学习和教学产生备受瞩目的影响。

学习投入作为评估学习效果,衡量教学质量的评价指标,能直观反映学生的学习状态,因此成为教育研究领域的热点。但混合教学模式下针对学生英语学习投入的实证研究较匮乏,影响因素也尚未明晰。本研究聚焦混合教学模式下学生学习投入情况,深入挖掘其影响因素,以期促进该模式在英语教学中的有效应用。

1. 文献综述

1.1 学习投入

学习投入指学生投入于学习中的情感与努力,通常包含认知投入、情感投入和行为投入等要素(Fredricks et al. 2004)。从个体和策略使用视角出发,认知投入指学生具备学习动机和学习意愿(Huang et al. 2019),能有意识地使用学习策略对信息进行深入加工(Xie et al. 2020)。情感投入是学生在课堂学习活动中的兴趣、情感反应程度和价值体验(Fredricks et al. 2004)。行为投入是学生参加课堂或课外学习的行为,主要体现在课堂学习中的坚持、努力程度和课外学习的时间投入(Rayn 2000)。学习投入折射出学生真实的学习情况,不仅能预测学生学业成就(Phan et al. 2016),也能用于评估学校教学质量(沙景荣等 2020),是学习测量的重要指标。

具体到外语学习,外语学习投入指学生在外语学习过程中的努力程度和过程,是认知投入、情感投入和行为投入相互作用的有机统一体。外语学习的认知投入体现为设定学习目标、制定学习计划等元认知策略,以及归纳、推断和预测等认知策略的使用;外语学习的情感投入体现为学习外语的兴趣和动机,对所学语言民族及其文化的认同,以及在外语学习过程中形成的与同伴和教师间的关系等;外语学习的行为投入体现为自主学习程度,以及学生是否参加集体学习、是否遵守外语学习相关的制度和要求(郭继东、刘林 2016)。近年来,大多数研究发现影响外语学习投入的因素多样,大体可概括为学生内部因素和外部环境因素。影响投入的内因包括二语学习动机、二语学习经历和语言能力等(陈静等 2021);外因包括课堂人际关系、课堂情境和教学活动等(任庆梅 2018;陈真真 2019)。此外,郭继东和刘林(2016)发现中国学生一直面临着外语学习投入“高耗低效”的尴尬局面,因此有必要从不同视角对外语学习投入及其影响因素进行广泛而深入的研究。

1.2 混合教学模式下的学习投入研究

混合教学的内涵有狭义和广义之分。狭义混合着重线上与线下教学的机械叠加,而广义混合则避开线上线下的比例设定,强调混合教学是学习理论、教学媒体、教学模式和教学方法的多元一体化融合(胡杰辉 2021)。提高学习投入、改善教学质量是混合教学的重要目标(Garrison & Vaughan 2008)。传统课堂因缺乏必要的学习情境,对学习投入的促进作用有限,学生在该类课堂中被动学习的方式迁移到线上会降低学习效率,使投入不足的问题更加凸显(吴凡等 2022)。而混合教学模式利用学生对新技术的兴趣和喜爱,平衡各类学习环境(Garrison & Kanuka 2004),其多维动态属性有利于激活深层学习,促进学习投入。

相比传统的线下课堂学习,混合教学对学习投入带来新的挑战。对学生个体而言,混合教学的信息技术和网络资源使用可能会分散学生的注意力,对学生的自我管理和自主学习能力提出较高的要求,从而使学生产生畏难心理,降低学习投入(Rasheed et al. 2020)。Banerjee(2011)的研究发现,部分学生因难以适应两种教学模式间的切换,在混合学习过程中表现出不适应状态。此外,混合教学的动态属性加剧了监控和测量学生学习投入的难度。一方面,线上学习过程较难监控,因为学生在自由探索过程中的进度和结果都可能存在较大差异(马晓雷等 2021)。另一方面,混合教学的监控测评体系不仅应包含在线学习时长、消息发布数量等表层特征,还应反映学习投入的内容与质量等(张思等 2017)。

综上,混合教学对学习投入的影响暂无统一定论,其成效仍有待进一步深入探讨。混合教学是一个复杂生态系统,相关研究要避免在其中寻找简单的因果关系,应使用系统方法整体考察不同因素的相互作用(胡杰辉 2021)。要系统回答混合教学模式下学生学习投入效果,还需进一步揭示该模式下影响学习投入的主要因素。

目前,已有研究探索混合教学模式下影响学习投入的因素。例如,周媛和韩彦凤(2018)从不同教学结构视角出发,证实了学生个体因素、学习资源与环境、课堂人际关系对混合教学情境下学习投入的影响。但各因素在学习投入各维度的作用存在差异,如沙景荣等(2020)发现混合模式下的教师教学行为只对学生的认知投入有影响,马婧(2020)却发现该因素对学习投入的三个维度有不同程度的作用。然而,现有研究主要集中在非英语类课程,鲜少涉及外语课堂。考虑到大学英语与其他非英语学科的课程性质和地位不同,在教学目标、育人目标和知识结构体系等方面存在差异(陈颖芳、马晓雷 2018),基于非英语类混合课程得出的研究结果不一定能概推学生在混合情境下的英语学习投入。鉴于此,本研究依托“学术英语”线上线下混合课程,聚焦学生在混合模式下的英语学习投入,探讨其内在特征和影响因素,具体回答两个问题:(1)在线上线下混合教学模式下,学生的认知、情感和行为投入情况如何?(2)哪些因素会影响英语学习投入?

2. 研究设计

2.1 研究情境

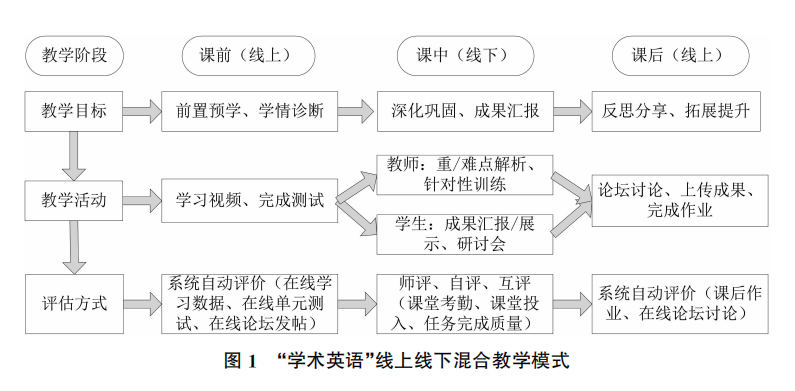

本研究基于广东某双一流高校的国家一流本科课程“学术英语”。该课程实施线上线下混合教学模式(见图1),面向非英语专业本科一年级新生,旨在培养学生使用英语进行专业学习、学术活动以及学术研究的综合性学术英语能力,训练各学科中通用的学术英语听、说、读、写基本技能。

2.2 研究对象

本研究在2019级本科生中按班级整群随机抽取440名非英语专业学生。研究对象来自8个班级,其中男生178名(40.5%),女生262名(59.5%),年龄在19~21岁之间,来自文科(工商管理、新闻传播)、理科(数学)和工科(生物工程)等专业。

2.3 研究工具

基于学习投入的相关研究成果,对NSSE-CHINA(中国大学生学习性投入调查)问卷(涂冬波等 2013)进行题目筛选与改编,从认知、情感和行为三个维度设计混合教学模式下学生英语学习投入问卷(篇幅所限,备索)。问卷共31个题项,采用李克特5级量表。同时根据学习投入相关文献,编写影响学生学习投入因素的半结构化访谈提纲(篇幅所限,备索)。

2.4 数据收集

本研究在课程结束后发放问卷,填完问卷后随机访谈20名学生。为方便标识,以Si(i=1、2、……、20)的方式标记受访者。问卷采用匿名填写并全部回收,剔除规律性作答的14份,共得到有效问卷426份(回收率为96.82%)。把有效问卷随机等分为两组,分别用于探索性因子分析和验证性因子分析。访谈时间控制在20分钟,访谈全程录音并由研究助手转写成文本。

2.5 数据分析

对问卷结果赋分(强烈反对到强烈同意依次定为1—5分)后,首先在SPSS 22.0中进行项目分析,保留能区分不同总分水平被试的题项并删除不能区分被试的题项。其次,利用SPSS 22.0对整个量表进行探索性因子分析,得出量表的因子结构。再次,采用AMOS 17.0进行验证性因子分析,确定最终量表。最后计算整个量表和各分量表的信度,并分析学习投入情况。

采用扎根理论分析定性数据。首先,第三作者将转写后的访谈文本切分为独立意义单位(Green 1998)。第二作者对所有切分的204个意义单位进行确认后,两位作者分别采用质性分析软件NVivo 11对全部意义单位进行编码,按照扎根理论数据处理操作步骤(包括开放式编码、轴心式编码和选择性编码)分析意义单位(Corbin & Strauss 2008)。在开放式编码阶段,两位作者以开放的心态对意义单位进行范畴化和概念化处理,采用事物本身特征给所有资料贴标签。在轴心式编码阶段,她们对每个类属进行深入分析,并尝试建立每组概念类属间的关系,确认主要类属和次要类属(如删除无法和其他概念类属聚拢成范畴的概念、调整出现频数较少的范畴等)。在选择性编码阶段,她们在所有已发现的概念类属中选择一个核心类属,并集中分析与核心类属有关的编码。两位作者编码的一致率为88.24%,说明编码结果可靠。对不一致的编码结果,她们进行深入讨论并达成共识,并由第一作者确认。

3. 结果与讨论

3.1 问卷的信效度检验

首先,按照项目总分将被试从高到低排序,分别设前27%和后27%的学生为高、低分组。采用独立样本t检验分析两组在量表各项目上的差异,目的是初步检验问卷的信、效度,判断其能否区分学习投入量的高低水平。结果显示,有6个题项无法区分不同总分被试,其中两组都对第13题表示赞同,因为课程目标或要求能推动学习能动性发展(范玉梅、龙在波 2022);与思辨能力有关的第4、7、15和16题两组无差异,可理解为我国大学生“思辨缺席症”普遍流行且症状突显(马爽 2018);第31题中互动方式的时效性也基本不被学生认可。鉴于上述6个题项无法区分不同水平受试,故剔除。

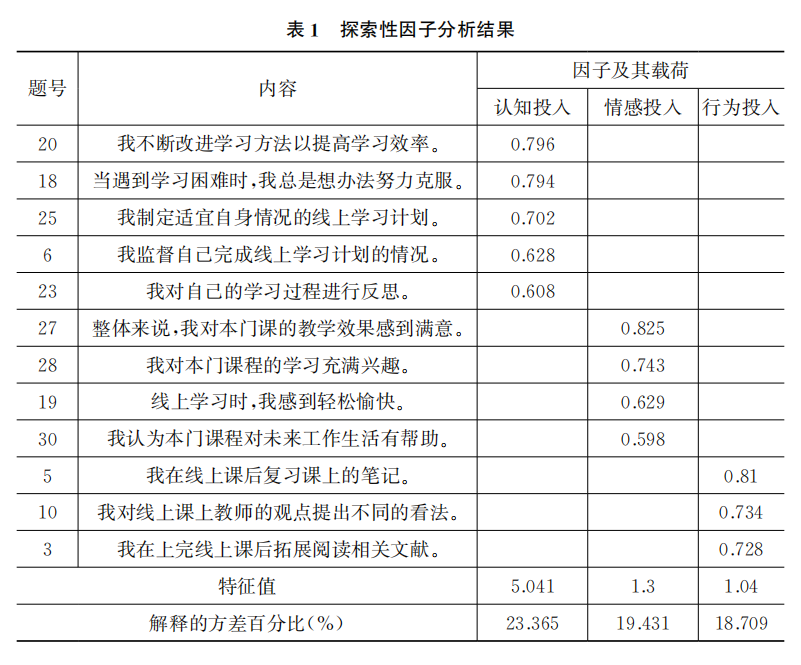

其次,对量表剩余的25个题项进行探索性因子分析,KMO值为0.893,Bartlett球形检验结果(p<0.001)说明数据适合做探索性因子分析(见表1)。使用主成分分析法和正交旋转法抽取因子,显示特征值>1的因子有8个,累计解释总方差的64.746%。前4个因子的题项数量分别为5、4、5、3,剩下4个因子都只有2个题。鉴于少于3个题项很难构成一个因子,且每个题项的载荷必须高于0.400(Costello & Osborne 2005),故需删除这些因子并重做因子分析。第二次探索性因子分析的KMO值为0.883,Bartlett球形检验结果(p<0.001)说明数据适合做探索性因子分析。特征值>1的因子有3个,可以解释累积61.506%的方差。第一、二、三个因子分别包括5、4、3个题项,依次命名为认知投入、情感投入和行为投入。

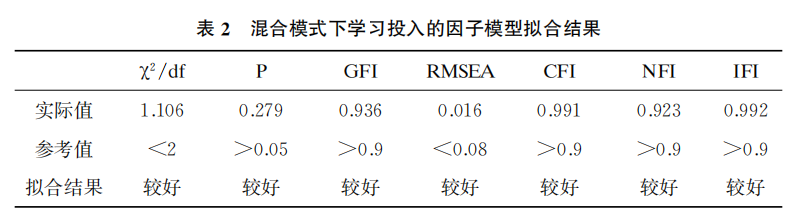

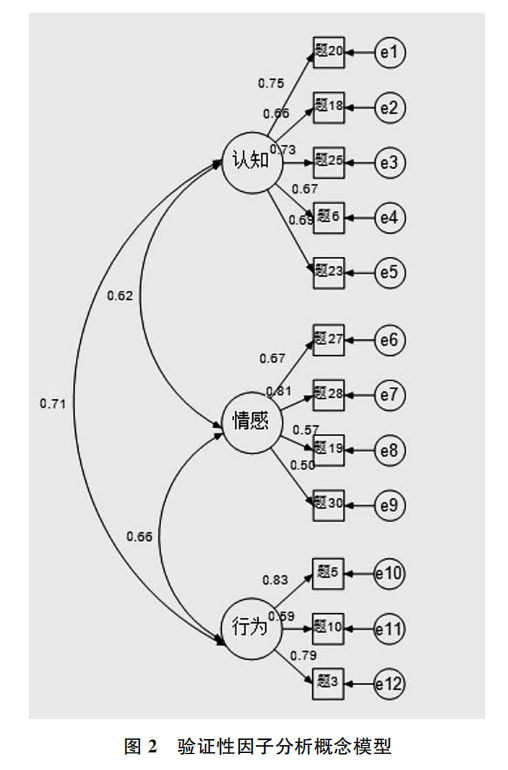

再次,根据探索性因子分析结果构建混合教学模式下学习投入的概念模型,其因子模型和标准化路径系数见图2,包括3个因子和12个可观测变量(即题项),拟合度指标见表2。

该三因子模型的χ2/df值接近1(p>0.05),说明该模型能拟合数据。GFI、CFI、NFI、IFI和RMSEA等指标都说明该模型和数据的拟合程度较好。因此,本量表的结构效度良好,能有效表征学习投入。

最后,采用内部一致性(Cronbach α)考察该量表的信度。结果发现,量表信度较高,总体信度达到0.871;认知投入、情感投入和行为投入因子的信度分别是0.826、0.722和0.775。

3.2 学习投入情况分析

基于上述学习投入的三维模型,对学习投入各维度进行描述性统计分析,发现三个维度的每题平均分都在3~4之间,说明该教学模式下学生学习投入水平较高。首先,认知投入维度的每题平均分为3.71,在三个维度中最高,说明学生的认知投入水平较高。结合题项来看,学生不仅运用了制定学习计划(题25)、自我监控(题6)和自我反思(题23)等元认知策略,还会运用努力克服学习困难(题18)、探索适合自己的学习方法(题20)等认知策略。与郭继东和刘林(2016)对传统教学模式外语学习投入的研究结果相比,混合教学模式能有效提升学生认知投入,体现为帮助学生制定学习计划、进行自我监督和改进学习方法。其次,情感投入维度的每题平均分为3.60,居于中等水平,表明学生对该教学模式下的英语课堂态度较为积极,认为课程对自身发展有帮助(题30)、对课程充满学习兴趣(题28),而且在学习过程有轻松、愉悦等积极的情感体验(题19),因此总体上感到满意(题27)。由于第30、28、19题和内在情感投入(郭继东 2018)相关,而27题是学生的总体满意度,因此该结果进一步验证了内在情感投入是决定情感投入维度的主要因素。最后,行为投入维度的每题平均分为3.10,在三个维度中均值最低。从结果来看,第5题和第10题的平均分差异小(分别为3.13、3.19),而第3题的平均分为2.96,在三个题项中均值最低。该结果表明在混合学习情境下学生具备学习自主性,但未做到完全自主(Grow 1991),可能原因在于学习资源欠缺(马晓雷等 2021),学生思辨能力和教师牵引力不足(马爽 2018)。因此,教师应积极转变角色、丰富学习资源、加强学习策略训练、督促计划制定、监控学习情况、提供有效反馈、培养学生思辨能力以提高学生行为投入。

3.3 学习投入影响因素分析

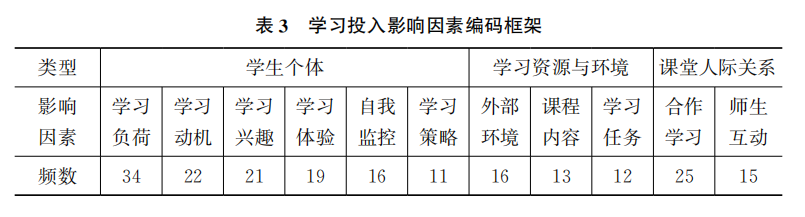

学习投入影响因素编码框架见表3,共包括11个影响因素。在参考张屹等(2019)的基础上,可以归为学生个体因素(占全部影响因素的60.29%,包含学习负荷、学习动机、学习兴趣、学习体验、自我监控和学习策略)、学习资源与环境因素(20.10%,包含外部环境、课程内容和学习任务)和课堂人际关系因素(19.61%,包含合作学习和师生互动)三种类型。

3.3.1 学生个体因素

学生个体因素对混合教学模式下学生英语学习投入的作用显著,与陈静等(2021)的发现相符。在学生个体相关因素中,“学习负荷”频数最大,表现为在课程学习中,学生因受到专业课学习任务的影响,会相应地减少投入英语学习时间。例如S10谈道:“数学专业课的学习有时让我腾不出时间学英语,在精力有限的情况下,我通常倾向于学数学,这是影响我投入程度的主因。”其次,情感相关因素(“学习动机”“学习兴趣”和“学习体验”)会对学习投入产生直接的影响,验证了邹菊梅等(2022)提出的学生的情感体验是学习有效发生的前提和必要条件的观点。例如S11指出:“我喜欢线上讨论,形式很新奇,我更愿意动脑思考。”最后,认知相关因素(“自我监控”和“学习策略”)也会对学习投入产生直接的影响,部分学生(如S19)表示会利用混合教学模式的灵活性特点,发挥主观能动性自定步调地学习,而个别学生(S3)则表示弹性学习时间制反倒造成拖延陋习。因此教师应采用明示的手段帮助学生掌握各种认知和元认知策略,有机融合线上线下双活动系统,增强任务连贯性,引导学生正向认知投入。

3.3.2 学习资源与环境因素

学习资源与环境因素也会对学生英语学习投入产生重要影响。这一类型是制约学习投入程度的外部因素。杨雪飞(2019)采用结构方程模型分析了影响基于SPOC的大学英语教学模式的因素,发现技术特征和任务特征会对学生的行为意向产生直接影响。本研究通过访谈发现的外部环境和学习任务两个因素与这两种特征基本吻合,从定性视角验证了其结论,如S12表示:“在线平台不是那么完善,有时会打不开或者比较卡,会影响学习的状态。”情境教学理论表明学生知识的构建需要学生个人与教学情境中各元素的交互(Lave & Wenger 1991),受技术和学习资源支持的混合教学模式创设的真实情境能促进学生交互、激发学生兴趣和提高学习体验。因此,应加强在线教学平台的硬件建设,保证网站访问网速和时间,优化平台功能,提高易用性和实用性。此外,S4提道:“课程课后习题较多,且需要认真听课才会做,考试内容基本来自视频里的教学内容,所以会比较认真地看视频学习。”这一观点体现出任务驱动式学习投入的特点。因此,教师应把控任务数量、难度和质量,维持学生注意力,通过教学任务的设置强化学生能动性,提升学习效果。最后,S16指出:“老师在线讲听力和写作时我听得很认真,因为我不太了解这些模块,但我不会很认真听自己熟悉的内容”。这就表明教学内容是影响混合教学效果的最大因素(管恩京等 2020),同时也反映出教学主体间的矛盾,即教师的知识传授与学生知识内化失衡。为发挥混合教学模式的促学合力,教师应依据学生学习的基本规律和学情合理安排线上线下教学内容,注重线上教学知识解包和线下知识整合与再度凝练(马晓雷等 2021),维持教与学动态平衡,营造良好教学生态。

3.3.3 课堂人际关系因素

课堂人际关系因素虽占比相对较低,但“合作学习”的频数为25,在所有因素中排第二。该结果说明同伴状态对学生的课堂投入存在单向作用,可能因为在混合教学模式下,学生在学习本课程的时候受到小组学习活动的影响,相互协作以解决问题,形成学习共同体。比如,S6表示“在小组学习活动中,大家相互协作共同完成任务,既锻炼了协作能力又学习了英语”。这类小组合作学习的形式使课程不再局限于课堂,而是延伸到课外,不仅增加学生的行为投入,而且在一定程度上提升情感投入,印证了社会文化理论中提及的学习活动是一种存在于社会文化环境中的社会实践活动,学生的发展源于交流合作和有效互动(Fleer et al. 2017)。此外,S1谈道:“我们在线上已经完成了知识点的学习,在线下课上可以更好地与教师互动,达到更好的学习效果”。上述观点不仅体现线上线下学习步调的动态融合,也表明混合模式加强了师生互动,降低了师生间的疏离感。师生互动所引发的语言输入与输出的互动协同,促进了学生认知发展,同时也提升了学生满意度。

4. 结论

本研究发现混合教学模式下学生的英语学习投入是一个包含认知、情感和行为三个维度的多维构念。学生在这三个维度上的投入情况较理想,其中认知投入在三个维度中水平最高,情感投入处于中等以上水平,行为投入水平略低。影响学习投入的因素可以归纳为学生个体、学习资源与环境和课堂人际关系三种类型。研究结果为混合教学模式的实践带来启示。首先,行为投入可能和学生的专业学科特点有关,不同专业学生的学习负荷不同,因此需辩证地看待不同专业学生的学习投入,结合学生专业背景改进教学内容,设置专业话题相关的教学活动,以促进学习投入;其次,利用混合学习模式的特征,发挥线上论坛和线下交流便捷的优势,提高生生互动水平,如增加在线小组讨论、线下教师反馈和混合协作学习任务(如协作写作、同伴互评);最后,在实施以学生为中心教学理念的同时,应发挥教师的牵引作用,加强学生自我监控能力的培养,如通过明示的手段进行监控策略培训并建立适度的监控机制(如教师监控、同伴监控等)。

本研究的局限性在于缺乏对学生行为数据(如学生在线学习时长、作业修改次数和时长)的分析,从而对行为投入构念表征不足,因此未来可以收集此类数据对上述结论进行三角验证。