摘 要:历时超过10个世纪的佛经翻译给中国文化带来深远影响,这和佛经翻译赞助人的力量密不可分。依据佛经翻译赞助人的演变,从汉代至宋代的佛经翻译大致可以分为三个阶段,即个体自发的佛经翻译、士大夫赞助的佛经翻译以及国家赞助的佛经翻译。赞助人的演变使佛经翻译的物质基础得到保障,翻译规模、翻译流程、译经数量随之稳步发展,也促进了佛教在中国的本土化与广泛传播。

关键词:佛经翻译;赞助人;国家翻译实践

0. 引 言

从汉代到宋代的佛经翻译是中国翻译史与中外文化交流史的重要组成部分。目前,国内佛经翻译研究主要有五类:佛经翻译史梳理、佛经译本研究、佛经译者研究、佛经翻译模式研究以及佛经翻译理论阐释。就佛经翻译史研究而言,孔慧怡(2005)在其著作《重写翻译史》中梳理了从汉代至宋代的佛经翻译发展节点;侃本(2008)在《汉藏佛经翻译比较研究》一书中阐述了汉地佛经翻译的“始盛兴衰”四个阶段。佛经译本研究多以分析佛经译文语言特点为主,如:方一新(2003)从语法、词汇的角度推定了《大方便佛报恩经》的翻译年代;王继红(2019)分析了《金刚经》菩提流支译本的异化翻译特征,肯定了菩提流支译本的承启价值。佛经译者研究多集中于描述译者翻译经历,如:孔慧怡(2001)分析了安世高的身份背景如何影响其翻译活动;尚永琪(2010)描述了鸠摩罗什译经时期的几个长安僧团。此外,还有学者将佛经译者与当时社会历史背景相联系,探究译者的主体性,如:王东风(2003)以道安、鸠摩罗什以及武则天时期的佛经翻译为例,对佛经翻译中的操纵行为进行了分析;贺爱军(2012)探究了佛经译者主体在文本操作层面呈现出来的主观能动性以及在社会历史语境、诗学规范和语言使用层面体现出来的客观受动性。佛经翻译模式研究主要关注佛经中的合译问题(郑延国 1995)以及佛经译场的内部模式(张生祥、吴燕华 2012;任东升、裴继涛 2012;范晶晶 2015等)。佛经翻译理论多围绕“文质”展开,以史料中与翻译相关的理论话语为文本基础,对翻译方法进行探讨(马祖毅 1982;汪东萍、傅勇林 2010;黄小芃 2017;刘润泽 2021等)。

上述研究梳理了佛经翻译的发展脉络,多角度描绘了佛经翻译的外部发展与翻译理论内涵,但多数研究集中于对译者、译本、翻译模式进行讨论。部分研究关注到了外部因素对佛经翻译的影响,但多强调外部因素对译者的影响,忽视了外部因素对佛经翻译整体发展的影响,缺乏对赞助人(patronage)这一因素的系统梳理。翻译研究中的赞助人概念由勒菲弗尔提出,他认为“翻译实质上是对原作在文化层面上进行改写,而这种体现译者翻译策略的改写受到诗学、意识形态以及赞助人三种因素的操控”(Lefevere 2010:7-8)。其中,赞助人指对文学阅读、创作与改写产生促进作用或阻碍影响的个人或团体,他们借助自身经济利益和社会地位以及意识形态影响翻译(Lefevere 2010:15)。佛经翻译由最初的个体翻译发展为大规模的译场组织,这离不开佛经翻译家的努力,但赞助人的演变对佛经翻译的发展起到了不可忽略的作用。本文以赞助人为线索,分析赞助人演变对佛经翻译的影响。

1. 佛经翻译赞助人的演变

约公元前110年,汉武帝扩张领土,促进了从西域入汉人数的增加。在靠近西域的地区已有零星佛教流传,佛经翻译以私人合作的形式出现。220年,魏、蜀、吴三分国土;317年起,江北由非汉族王朝占领,东晋立于江南,至420年灭亡。这期间政治动荡,灾祸连年,统治者、士大夫和民众对佛教各有所求。581年隋朝建立,稳定的社会环境以及统治者对佛教的推崇使佛经翻译得到巨大发展。公元9世纪,中国成为大乘佛教中心,本土文化力量超越了外来佛教文化的影响(孔慧怡 2005:61),但宋代后逐渐衰退。纵观汉代至宋代的佛经翻译历程,佛经翻译中的赞助人形象越来越明晰。按照赞助人的变化,本文将佛经翻译分为三个阶段:个体自发的佛经翻译、士大夫赞助的佛经翻译、国家赞助的佛经翻译。

1.1 个体自发的佛经翻译

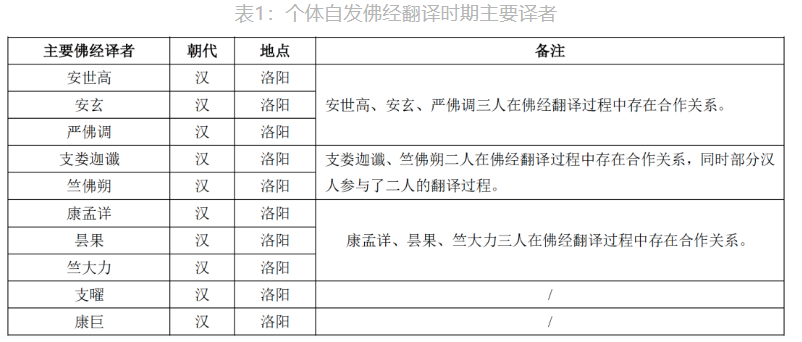

汉文史书上关于佛教传入汉地的最早记录是汉哀帝元寿元年(侃本 2008:9)。汉代佛教传入初期,佛经翻译多为个体自发。直至东汉末年,记载中出现了赞助人的形象,此时的赞助人主要为商贾、民间地主阶级及知识分子信徒。据《出三藏记集》记载,从汉桓帝到汉献帝统治的40余年,知名译者6人①,唐代《开元释教录》勘定为译者12人②,《高僧传》卷第一记载20人。本文依据《出三藏记集》、《开元释教录》以及《高僧传》中的记载,整理出个体自发翻译时期的10位主要译者(见表1)。表1中的10位佛经译者形成了三个译经团体,即:安世高、安玄及严佛调译经团体,支娄迦谶及竺佛朔译经团体,康孟详、昙果及竺大力译经团体。支曜、康巨二人并无详细记载,仅有《高僧传》中记录“曜译成具定意、小本起等;巨译问地狱事经,并言直理旨不加润饰”(释慧皎 1992:11)。因此,其二人可能并未形成各自的译经团体。本节将主要介绍上述三个译经团体。

汉桓之初,安世高来到汉地,宣译众经,门徒众多(释慧皎 1992:4)。汉族僧人严佛调曾向安世高学习佛法,撰《十慧章句》发挥安世高学说,后与安玄共同翻译了《法镜经》(释慧皎 1992:10-11)。严佛调被称为善译,擅长胡语,巧于传译,是中华最早的译经助手,常任安世高、安玄译经时的笔受(汤用彤 2020:77)。在安世高、安玄、严佛调这个译经团体中,赞助人多为知识分子信徒以及团体内部商贾。《高僧传》(1992:7)中记载:“会有南阳韩林、颖川文业、会稽陈慧,此三贤者,信道笃密,会共请受。”据考证南阳韩林、颍川文业、会稽陈慧为本土知识分子(李尚全 2013:130)。此外,《高僧传》(1992:10)中还记载有“时又有优婆塞安玄……亦以汉灵之末游贾雒阳,以功号曰骑都尉。”安玄在汉灵帝末年经商来到洛阳,因其功名被称为“骑都尉”。可见,安玄作为商贾有一定资金可以支持其翻译团体内部的运行。有学者认为佛教初入中国是得到皇帝和王公的垂青,佛教与商人并无过多交集,但是梵僧与商人的关系却是不容忽视的,许多来华僧侣本身就是商人的后代(张雪松 2014:56),安玄即是具有西域商人身份的佛教居士。

汉灵帝时期,支娄迦谶、竺佛朔来到汉地。《高僧传》(1992:10)记载:“朔又以光和二年于雒阳出般舟三昧,谶为传言,河南洛阳孟福张莲笔受。”可见,支娄迦谶、竺佛朔二人在佛经翻译过程中存在合作关系,同时其翻译团体中还有汉人作为笔受,明确了“宣经、传言、笔受”的翻译过程。此外,《道行经后记》记载:“光和二年十月八日,河南洛阳孟元士口授天竺菩萨竺朔佛;时传言译者,月支菩萨支谶;时侍者南阳张少安、南海子碧;劝助者孙和、周提立”(汤用彤 2020:79)。“劝助者”即翻译工作物质基础的提供者,这是史料中有关赞助人的最早记载,据考证,孙和、周提立等劝助者为民间地主阶级及知识分子信徒(方立天 2001:13)。同期还有康孟详、昙果、竺大力三人进行合作翻译,先是昙果于迦维罗卫国得梵本,后康孟详与竺大力译为汉文(释慧皎 1992:11)。

可见,个体自发的佛经翻译多在汉代出现,部分译者形成了自己的译经团体。这一时期的译经团体虽然规模较小,但在其中已经出现了赞助人的形象。商贾、民间地主阶级及知识分子信徒成为这些译经团体的主要赞助人,一定程度上为译经事业提供了保障。

1.2 士大夫赞助的佛经翻译

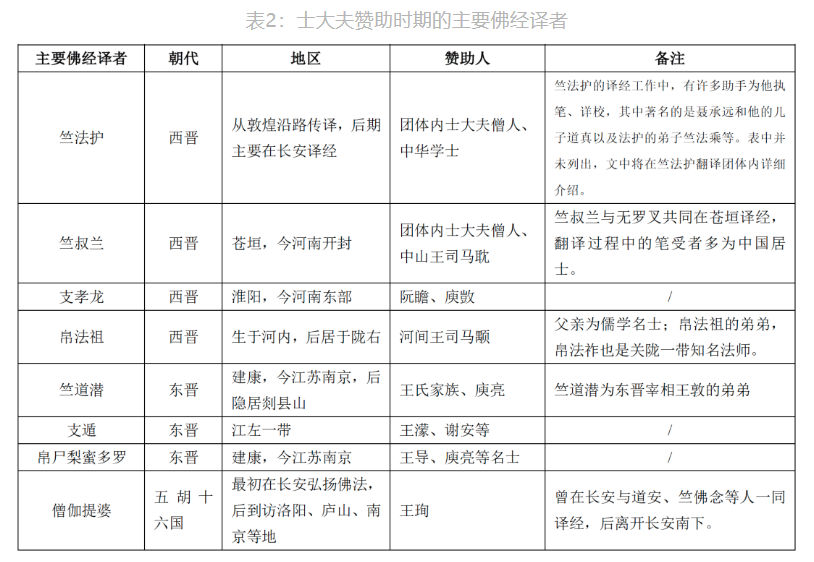

士大夫通常被视为封建达官贵族,尤其是被称作“门阀”的大家族,是垄断国家政治和经济权力的古代封建集团(许理和 2017:6),但士大夫不是单一的群体,其内部也有明确的等级,“从门阀家族到众多有文化但相对贫穷的家族,以及很少被承认与旧的士族同类但必须填充地方上较低职位的新贵”(同上:7)。这种等级分明的士大夫贯穿两晋,成为这一时期佛经翻译的主要赞助人。当赞助人为上层士大夫时,佛经译者有了更多与王室接触的机会,促进了佛教在上层阶级的传播。根据《开元释教录》卷二、卷三和卷四以及《高僧传》卷二至卷五的记载,本文整理出这一时期的8位主要佛经译者(见表2)。此外,这一时期多为合作译经,表2仅列出了主要佛经译者。

表2的佛经译者主要可以分为两类,一类是赞助人为中下层士大夫,如:竺法护、竺叔兰;另一类是主导译者与上层士大夫有密切交往,因此获得上层士大夫赞助,进而与王室有密切联系,如表2中其余译者。竺法护从敦煌至长安沿路传译,正如《高僧传》中所言“经法所以广流中华者,护之力也”(释慧皎 1992:24)。法护在酒泉、敦煌、洛阳、长安的25位弟子和助手中,至少有7位士大夫成员(许理和 2017:81)。《高僧传》(1992:24)记载:“时有清信士聂承远,明解有才,笃志务法。护公出经,多参正文句。超日明经初译,颇多烦重。承远删正,得今行二卷。其所详定,类皆如此。承远有子道真,亦善梵学。此君父子,比辞雅便,无累于古。又有竺法首、陈士伦、孙伯虎、虞世雅等,皆共承护旨,执笔详校。”据汤用彤(2020:164)考证,聂承远、聂道真、竺法首、陈士伦、孙伯虎、虞世雅可能均为中华学士,即有文化但相对贫穷的士大夫家族。竺叔兰与无罗叉在苍垣共同译出《放光般若经》。《出三藏记集·放光经记》中记载:“时执胡本者,于阗沙门无罗叉,优婆塞竺叔兰口传,祝太玄、周玄明共笔受。正书九十章,凡二十万七千六百二十一言。时仓垣诸贤者等,大小皆劝助供养。”“苍垣诸贤者”,即杰出信徒和施主,为此次译经的赞助人。《出三藏记集·合放光光赞略解序》还提及:“并《放光》寻出,大行华京,息心居士翕然传焉。中山支和上遣人于苍垣断绢写之,持还中山。中山王及众僧城南四十里幢幡迎经。其行世如是。”文中提到的“中山王”经考证为晋王室王子司马耽,虽然司马耽为王子,但其获封是由于皇帝对其不满,下诏令其离开都城,因此,司马耽实际上住在山中,还称不上严格意义上的上层士大夫(许理和 2017:76)。此外,翻译过程中的笔受者多为中国居士,即下层士大夫群体。因此,竺叔兰团体译经时的赞助人仍为中下层士大夫。

表2中的其余译者与上层士大夫有密切交往,因此获得上层士大夫赞助,与王室有了进一步联系。以支孝龙为例,支孝龙与竺叔兰译经团体有一定交集,竺叔兰、无罗叉刚开始翻译《放光般若经》时,支孝龙阅读后便开始讲经(释慧皎 1992:149)。虽然并未记录其受众,但《高僧传》中提及“陈留阮瞻、颍川庾敳,并结知音之交,世人呼为八达”(同上)。阮瞻是阮籍的侄子,庾敳出身于两晋名门颍川庾氏。此外,《晋书·王澄传》记载“时王敦、谢鲲、庾敳、阮修皆为衍所亲善,号为四友,而亦与澄狎。”衍,即王衍,是西晋重臣;王澄是王衍的弟弟。可以推知,西晋八达与上层士大夫有一定的来往。在清谈较盛的魏晋时期③,支孝龙依靠其高超的清谈素养成为八达之一,与上层士大夫来往密切,为佛教在上层士大夫中的传播打开了局面(吴中明 2010:152)。帛法祖更是同王室有了直接的联系。晋惠帝末年,河间王司马颙与其他高层大族成员一起在长安建立自己的政权,司马颙尊帛法祖为老师,又以朋友相待(释慧皎 1992:26)。竺道潜是东晋宰相王敦的弟弟,在晋永嘉初年到达建康,受到元帝和明帝的极高礼遇,被称为“方外之士”,特许穿着僧衣在宫中自由活动(释慧皎 1992:156),大大推动了佛教在南部的发展。支遁刚至建康时,东晋名士王濛就对他很敬重,后又与谢安、王羲之等人相熟;晋哀帝即位时(362),哀帝多次派人请支遁至京城(释慧皎 1992:159-164)。帛尸梨蜜多罗晋永嘉年间来到中国,住于建初寺,丞相王导、太尉庾亮、光禄大夫周伯仁、太常谢琨、廷尉桓彝等都与他情趣相投(释慧皎 1992:30-31)。符氏建元年间,僧伽提婆就来到长安弘法。在长安时期,僧伽提婆与道安、竺佛念等人已有合作(尚永琪 2010:216)。可以推断,僧伽提婆曾参与过前秦苻坚译场的活动,但后来离开了长安,隆安元年来到了建康(释慧皎 1992:37-38)。晋朝王公及风流名士都前往拜访,王珣(东晋大臣、丞相王导之孙)也与僧伽提婆交往密切。

综上,士大夫这一群体是两晋时期的主要赞助人。西晋时期,佛经翻译的赞助人主要为中下层士大夫。西晋末年,随着清谈盛行,许多僧人依靠清谈得以与上层士大夫有所交往,甚至与权臣有密切联系,使佛经翻译的物质保障更为牢固,进一步稳固了佛教的地位。东晋时期,部分僧人已与帝王有了直接联系。这也预示着士大夫佛教逐渐转向王权佛教。

1.3 国家赞助的佛经翻译

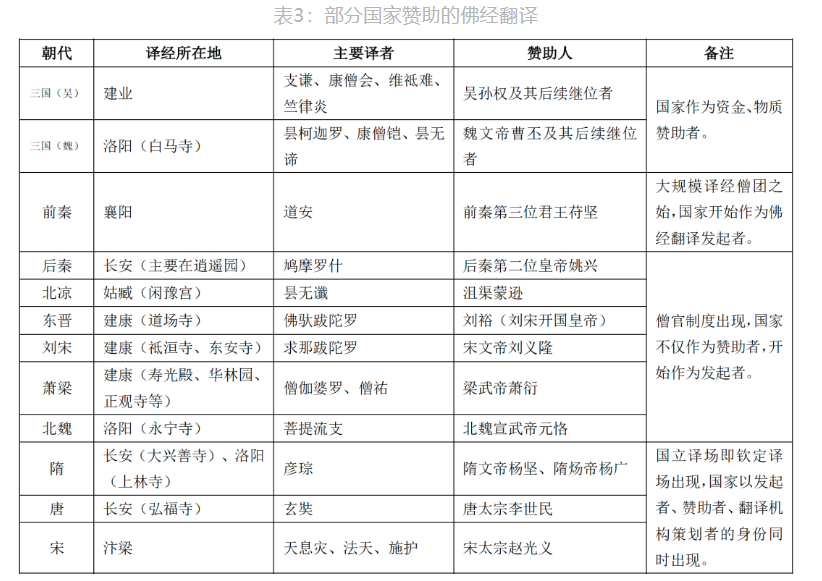

任东升、高玉霞(2015b:92-93)提出“国家翻译实践”这一概念,即国家作为翻译行为的策动者、赞助者和名义或法律主体,并指出可以从发起者、赞助者、翻译机构这三个指标考察国家翻译史。依据《开元释教录》、《高僧传》以及《续高僧传》中的记载,表3梳理了从三国至宋代影响较大的几个国家赞助的佛经翻译团体(译场),发现:国家在佛经翻译中扮演的角色也在不断发展,从最初的物质赞助者发展为翻译的发起者和翻译机构策划者,将佛经翻译逐步推向制度化。

支谦来到三国吴地时便有“汉献末乱,避地于吴;孙权闻其才慧,召见悦之,拜为博士,使辅导东宫,与韦曜诸人共尽匡益”,后还有孙权敬重康僧会,“即为建塔,以始有佛寺,故号建初寺”的记载(释慧皎 1992:15-16)。此外,建安二十五年曹丕称帝,重建洛阳白马寺,昙柯迦罗、康僧铠等人后在此处译经(释慧皎 1992:13)。可见,三国时期君王已开始为佛教修筑寺庙,作为物质赞助者出现。

到前秦苻坚(383-385)时,以道安为主的大规模译经僧团出现,这也是佛经翻译中的译场雏形,但受战乱影响,只维持了三四年。此时,君王作为物质赞助人以及发起者出现。据史料记载,释道安被俘后被送到长安,苻坚将其安置在长安的五重寺,奉其为国师(释慧皎 1992:181),为保证译场秩序,设赵政为译场官方主持人,但当时的译经僧团仍处于内部自我管理状态(尚永琪 2010:218)。

后秦姚兴译场规模已远超苻坚译场,主要译场是逍遥园、大寺等,参与译经人员800余人(梁启超 2009:218)。除了规模的扩大,后秦姚兴译场最大的改变是僧团的管理制度。在此之前,僧团管理仅靠内部道德示范,后秦时期建立了僧官制度,僧团管理走向国家权威管理。后秦僧官的设置相对比较简单,由“国内僧主”“悦众”和“掌僧录”组成,但已完全纳入了国家职官体系(尚永琪 2010:218),把僧团的自我维护转变为体制约束。至北魏时期,僧官制度已渐趋完备。任东升、高玉霞(2015a:20)指出翻译制度化的特征之一是“在国家意志之下,建立超乎翻译个体之上、有统一制度和规则的约束性机构”。可见,僧官制度的确立标志着国家开始对组织成员进行统一管理,佛经翻译开始转向制度化。统一的管理促进了译经规模的扩大。到北魏时期,宣武帝元恪为支持菩提流支的译经活动,选拔通晓佛学的僧侣和儒士1000多人作为译经助手(孔慧怡 2005:59)。综上,僧官制度的确立使国家不仅仅作为物质赞助者出现,国家开始作为发起者管理、规范翻译成员。

此后,大部分译场已带有国家设立的性质,译经也大都是奉敕进行,但翻译流程仍不完备,译场也并不固定,如:梁、陈之间真谛的译经场所并不固定,在刺史欧阳頠父子的支持下才有了比较安定的译经场所(高振农 1988:13)。直到隋代,隋炀帝专门为彦琮等人在洛阳上林园建立翻经馆,有了“翻经博士”的名称,才可以说是真正的国立译场(同上)。完善的钦定译场和全面地奉诏译经是在唐代,其中著名的有玄奘、义净、不空等主持的译场。至唐代,中国已成为公认的大乘佛教中心。此时的佛经翻译被纳入国家政治体制中,属于政治文化和体制文化,并且有统一制度和规则的约束性机构,已经进入翻译制度化。国家此时不仅作为佛经翻译的赞助者出现,更是佛经翻译活动的发起者和翻译机构的策划者。845年,唐武宗下诏减佛,佛经翻译事业受到打击,直至982年,在印度高僧天息灾、法天、施护三人帮助下才得以复兴(侃本 2008:171)。

综上,可以发现东汉末年就已经君王赞助佛经翻译的现象。起初,君王往往作为物质赞助人出现,但随着僧官制度的出现,国家除了作为物质赞助人,还成为了佛经翻译发起者以及翻译机构策划者。

2. 赞助人演变对佛经翻译的影响

随着赞助人的演变,佛经翻译在人员构成、翻译模式、译著数量都有了显著变化。同时,赞助人的变化也影响了佛教内部、外部发展。本节将从人员构成、翻译模式、译著数量以及对佛教发展的影响四方面论述三个佛经翻译阶段的特征。

2.1 个体自发的佛经翻译特征

个体自发的佛经翻译以1.1中的三个小型佛经翻译团体为例,对该时期佛经翻译的人员构成、翻译模式、译经数量以及发展趋势进行分析。

从人员构成来看,个体自发翻译时期的译经团体规模较小,多数由两到三位僧人组成,部分为个体独自翻译(如:支曜、康巨)。在翻译团体内部,往往已有成员通晓汉文。安世高、安玄及严佛调译经团体内,据《高僧传》(1992:4-11)记载,安世高来华“通习华言”,安玄于汉灵帝末年来华,“渐解汉言”,严佛调作为汉地僧人更是通晓胡汉两语。支娄迦谶及竺佛朔译经团体内,月支国僧人支娄迦谶常作传言一职(释慧皎 1992:10),可见其在汉地游历过程中已识得汉文。康孟详、昙果及竺大力团体内部的分工记载于《高僧传》(1992:10)中,其中提及“先是沙门昙果于迦维罗卫国得梵本,孟详共竺大力译为汉文”,可以推测康孟详、竺大力二人中至少有一人识得汉文。

翻译模式多为“宣译/口解/口授-笔受”或“口授-传言-笔受”,是否需要传言多取决于口授(口解/宣译)者是否掌握汉文以及团体内部是否有精通胡汉两语的人。安世高、安玄及严佛调译经团体内,三位主要译者都通汉言,严佛调更是掌握胡汉两语。因此,其内部主要的翻译模式是“宣译/口解/口授-笔受”。《高僧传》(1992:10-11)记载:“玄与沙门严佛调共出法镜经,玄口译梵文,佛调笔受,理得音正,尽经微旨,郢匠之美见述后代。”支娄迦谶以及竺佛朔译经团体与安世高译经团体最大的区别就是支娄迦谶、竺佛朔二人都不是汉人,没有像严佛调一样通胡汉两语的汉人,只有支娄迦谶一人通晓汉语。因此,支娄迦谶常作“传言”,执笔者常常是不通胡语的汉人。《高僧传》(1992:10)记载:“朔又以光和二年于洛阳出般舟三昧,谶为传言,河南洛阳孟福张莲笔受。”由此推知,支娄迦谶群体的翻译模式常为“口授-传言-笔受”。

尽管这一时期译经规模较小,但仍取得了可观的译经数量。据《开元释教录》卷第一的记载:安世高译经95部115卷,安玄2部3卷,严佛调5部8卷,支娄迦谶22部67卷,竺佛朔2部3卷,康孟详6部9卷,竺大力1部2卷,昙果1部2卷,支曜11部11卷,康巨1部1卷。

这一时期,僧人译经目的旨在传教布道。不少经文翻译就是在僧人宣译时由他人记录而形成的。安世高译经数量之多也得益于常常宣译众经,门徒众多,其翻译中有一部分就是由他口述解释,其信徒记录整理,如:严佛调曾向安世高学习佛法,后撰《十慧章句》发挥安世高学说(释慧皎 1992:11)。宣译讲经极大促进了佛教的传播,三国时期吴国僧人康僧会曾向安世高弟子南阳韩林、颖川文业、会稽陈慧学习;著名佛经翻译家支谦曾跟随支娄迦谶弟子支亮学习(张雪松 2014:60)。由此可见,虽然个体自发翻译时期翻译规模较小,但在商贾、民间地主阶级及知识分子信徒的赞助下,佛教得以进一步传播。

2.2 士大夫赞助的佛经翻译特征

与个体自发翻译时期相比,士大夫赞助时期的佛经翻译在人员构成以及翻译模式上都有所进步。就人员构成而言,士大夫赞助时期的翻译团队不再是两到三人的小型团队。竺法护从敦煌沿路传译,学者达千余人,核心翻译成员包括聂承远及其儿子道真、法护的弟子竺法乘、竺法首、张玄伯、孙休达、陈士伦、孙百虎、虞世雅等。在译员人数上大大超过了个体自发时期的翻译团体。竺叔兰与无罗叉翻译《放光般若经》时,根据《出三藏记集·放光经记》中的记载,至少四人参与了翻译过程,即无罗叉执胡本,竺叔兰口传,祝太玄、周玄明共笔受。《高僧传》中对于表2其余几位佛经译者的译经过程并无详细记录,但其中提到竺道潜讲经时听众达500人左右(释慧皎 1992:156),支遁在剡山时跟从问学的僧人有百余人(同上:160)。可见,士大夫赞助时期佛经翻译团队地不断扩大。

随着团队的壮大,这一时期的翻译模式更为正规。首先,翻译有了可以参照的“胡本”,不再是早期根据记忆的口诵译经。《高僧传》(1992:38)中记载僧伽提婆译经时“罽宾沙门僧伽罗叉执梵本,提婆翻为晋言”;《经记》记载“八月十日,护手执胡经,口宣出《正法华经》二十七品”(汤用彤 2020:161)。可见,这一时期佛经翻译已有胡本。其次,译经增加了校订这一步骤。《经记》中记载了竺法护的翻译流程:“八月十日,护手执胡经,口宣出《正法华经》二十七品,授优婆塞聂承远,张仕明、张仲政共笔受;竺德成、竺文盛、严威伯、续文承、赵叔初、张文龙、陈长玄等共劝助欢喜;九月二日讫。天竺沙门竺力、龟兹居士帛元信共参校”;“七月七日,护执胡本出《如来大哀经》,授承远、道真;八月三十三日讫;护亲自复校,是护公于华文已甚娴习矣”(汤用彤 2020:161-162)。此外,竺叔兰与无罗叉译出《放光般若经》后,太安二年,竺叔兰与竺法寂加以考校,写成定本(同上:167)。可以推断,这一时期的翻译流程主要是“口授-(传言)-笔受-校订”。

翻译人数的增多与翻译流程的规范促进了译经数量的增加。据《开元释教录》卷第二、卷第三的记载:竺法护翻译团体翻译佛典175部354卷;无罗叉1部30卷;竺叔兰2部5卷;帛法祖16部18卷;聂承远2部3卷;聂道真24部36卷;帛尸梨蜜多罗3部14卷;僧伽提婆5部118卷④。然而,值得注意的是,魏晋时期清谈盛行,比起译经,部分僧人更注重讲经传道。例如,《高僧传》与《开元释教录》中并未提及支孝龙、支遁、竺道潜等清谈名士的具体译经数量,但描述了他们的讲经盛况以及与上层士大夫的交往。可见,在上层士大夫赞助的时期,部分僧人已将重心转移到讲经。

士大夫群体虽然使佛经翻译的物质基础得到保障,却使僧人内部发生了分歧。两晋时期战乱不断,许多无法融入上层的士大夫开始转向当时学术和文化的中心——寺院,希望在那里发挥他们的才能(许理和 2017:88)。另外,寺庙生活也与“隐居”的概念相符,为许多仕途不顺的士大夫提供了避难所。因此,佛教在两晋时期发展成为士大夫佛教。并且,随着与上层士大夫的联系越发紧密,僧人有了接触君王的机会,佛教逐渐转为王权佛教。从史籍中记载的许多事例来看,上层士大夫家族或君王常常邀请或强迫名僧还俗从政,如秦州刺史张辅想让帛法祖离教返俗,当他的僚佐,后因法祖拒绝还俗,被张辅杀害(释慧皎 1992:36);362年,支遁被晋哀帝招入都城(同上:161)。此外,选择正确的领导家族以及君王于佛教的态度对佛教发展也至关重要。庾氏家族中,庾亮推崇佛教,但庾冰排斥佛教,因此庾冰一党掌权时将佛教描绘为“胡人鄙教”,排斥佛教,后来掌权的何充支持佛教,佛教得以继续发展。桓玄于元兴二年(403)颁布政令,强制沙门弟子跪拜王者,佛门高僧慧远作《沙门不敬王者论》以劝说桓玄最终放弃沙门必须跪拜王者的要求。僧人依附于权贵的局面不免与佛教教义(众生平等,对君王皆不行跪拜礼)相冲突,致使一些僧人退隐山中,据史料记载在剡山和虎丘山形成了几个抵触世俗阶层的佛教中心(许理和 2017:184)。综上,士大夫赞助时期的佛经翻译物质基础得到保障,但政治的动荡使佛教内部分为了王权佛教与隐世派佛教。

2.3 国家赞助的佛经翻译特征

东汉末年,君王作为物质赞助人出现,但随着佛经翻译的发展,国家(君王)除了作为物质赞助人,还成为了佛经翻译发起者以及翻译机构策划者。这样的角色转变进一步促进了佛经翻译在人员构成、翻译模式上的改变,译经数量也大幅增加。

首先,就人员构成而言,虽然三国末年魏、吴两地已出现君王赞助的佛经翻译,但此时的翻译规模并不大。据《开元释教录》卷一、卷二记载,魏地有详细记录的译者5人(昙柯迦罗、康僧铠、昙无谛、白延、安法贤),吴地5人(维祗难、竺律炎、支谦、康僧会、支强梁接)。可见,此时的翻译规模与个体自发翻译时期类似,但至前秦苻坚译场时,僧团规模迅速扩大。《高僧传》(1992:178)记载道安在新野分张僧众后,尚有400余人随他到达襄阳。此外,后秦姚兴译场参与译经人员达800余人(梁启超 2009:218)。可见,君王的支持和译场的形成都促进了僧团规模的扩大,但此时的译经队伍仍缺乏秩序。例如,僧伽提婆符氏建元年间来到长安弘法,与道安、竺佛念等人已有合作(尚永琪 2010:216),但后来离开长安,来到了建康,与晋朝王公来往密切(释慧皎 1992:37-38);佛驮跋陀罗曾前往长安投奔鸠摩罗什,后被罗什门下的僧睿、道恒等指责犯了妄语戒,借着群众的势力,逼他离开关中,后在荆州遇到时为太尉的刘裕,随其前往道场寺译经(同上:70-73)。隋唐时期国立译场的出现才使得译经队伍更加稳定,如:玄奘译场参与译事的人员多为从全国各地精选出来的有一定专长的僧众,据记载,玄奘译场内任“证文”的有12人,“缀文”有9人,这些人都是深谙经文、精通汉语的文人学士(侃本 2008:170)。

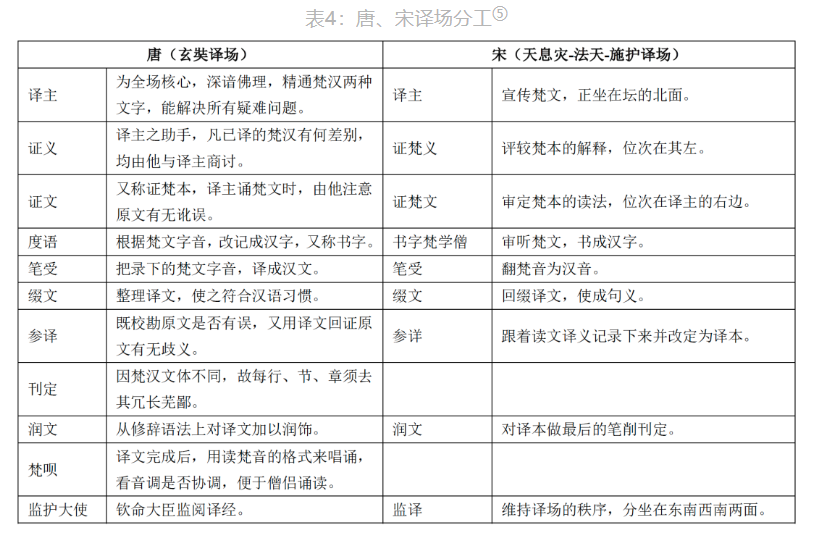

翻译模式也是在唐代的国立译场才趋于完备。在国立译场之前,翻译模式同士大夫赞助时期类似,多为“口授-(传言)-笔受-校订”。直至唐代,译场组织更加健全,根据《宋高僧传》以及《佛祖统记》,本文整理了唐、宋两个译场的翻译流程(译场内的司职)(见表4)。由表可知,唐、宋两个译场翻译流程基本相似,宋代译场缺少了“梵呗”一项;另外,宋代译场中“参详”一职不常设,后改为“校勘汉字”一职。唐、宋两个译场的译经模式合理且具有科学性,提高了译经的准确性。

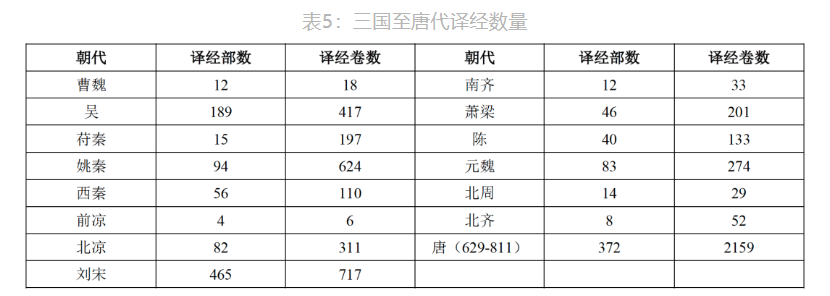

《开元释教录》中记载了从汉代至唐代的译经数量,表5根据《开元释教录》的记载,整理了国家赞助所出现时期的译经数量。可以发现,译场的出现使译经数量得到提升,这一点可以从姚秦时期译经数量的增长看出。然而,在此之后,南北朝时期战乱不断,即使译场初具规模,译经数量也没有得到很大的提升。直至隋唐时期,政局稳定,国立译场出现,译经数量才得到巨大提升。从中不难看出,政局稳定对于译经有巨大影响。

国家赞助下的佛经翻译物质基础得到保障,翻译流程更规范,译经数量也大幅上升,正如道安所言:“不依国主,则法事难立”(释慧皎 1992:178)。国家翻译实践是一种超越传统翻译实践的“文化政治实践”,以“政治优先”为原则,具有自利性(任东升、高玉霞 2015b:95),佛教教义能否迎合统治者的意识形态决定了佛经翻译的发展方向。当佛教教义充分迎合统治者时,佛教则会快速发展,如:女皇武则天时期,唐代佛教发展到了一个新的高度。“载初元年(689),有沙门表上《大云经》,称经中所谓有女主者,即是指当时的武则天;又造《大云经疏》,说武则天是弥勒下生,当作阎浮提主”(方立天 2001:168)。武则天得到《大云经》后,正式登基称帝,改国号为周。长寿二年(693),重译的《宝雨经》十卷上呈武则天,重译本中增添了“在佛灭二千年时,将有一菩萨,在印度东北方的中国,故现女身,为自在主”等内容。因此,在其统治期间,佛教达到前所未有的鼎盛局面,甚至出现了道教徒弃道为僧的现象(方立天 2001:169)。当佛教教义背离统治者意识形态时,佛教整体会受到巨大冲击。历史上,共出现了四次废佛,分别是北魏太武帝真君七年(公元446年)、北周武帝建德三年(公元574年)、唐武宗会昌五年(公元845年)和后周世宗显德二年(公元954年)的四次灭佛运动(孔慧怡 2005:62),即佛教史上的“三武一宗”法难。这四次废佛运动使佛教整体受到影响,尤其是唐武宗废佛后,即使唐宣宗下诏恢复佛教,佛经翻译也难以恢复往日的活力,从唐宪宗元和六年(811)译成《本生心地观经》后佛经翻译中断了171年(侃本 2008:171)。这四次废佛运动都与政治、经济因素相关。以唐武宗灭佛为例,唐代佛教势力膨胀,寺院经济与国家经济的矛盾日益尖锐;另外,朝政腐败、国势衰微使这一矛盾更为突出。会昌五年,唐武宗下令拆毁寺院4600多所,小的庙宇4万余处,还俗僧尼26万余人,收充两税户,没收良田千万顷(方立天 2001:171)。可见,国家作为赞助人的佛经翻译充分体现了国家翻译实践的“自利性”以及“政治优先”的原则,如果佛教与国家统治者意识形态不相容,佛教整体会受到一定冲击。

3. 结 语

按照赞助人的演变,从汉代至宋代佛经翻译大致可以分为三个阶段,即个体自发的佛经翻译、士大夫赞助的佛经翻译以及国家赞助的佛经翻译。赞助人的变化使佛经翻译的物质基础得到保障,促进了佛经翻译在翻译规模、翻译流程、译经数量的发展,但同时也影响了佛教的发展。纵向分析佛经翻译赞助人的演变可以发现:当赞助人为国家时,翻译规模、翻译流程和翻译质量都会有所保障。玄奘曾说,“译经虽位在僧,光价终凭朝贵”(道宣 2014:128)。可见,朝贵对佛经翻译与传播的影响。个体自发时期往往需要译者自身或其信徒具有一定的物质基础;而士大夫赞助时期,僧人为了获得赞助也需借清谈之名结交上层士大夫,这使得许多僧人重视“讲经”而非“译经”。当国家作为赞助人时,佛经翻译的物质保障更加充裕,政治保障也更加坚实,因此可以译经为重。

然而,译经事业的发展仅靠赞助人的支持是远远不够的,这一点可以通过对国家赞助时期的佛经翻译进行横向分析发现。三国时期的君王以物质赞助人出现,兴修寺庙;前秦苻坚译场,虽然君王积极邀请有名望的僧人前往襄阳译经,但僧团内部仍靠道德规范进行自我管理。因此,国家赞助初期在翻译模式上仍与前两个赞助时期类似,译经数量上也没有出现大幅增长。后秦姚兴译场时,僧官制度出现,僧团内部管理由道德规范转向国家统一管理。这一转变一定程度促进了姚兴译场译经数量的提升。然而,由于制度还不尽完善,出现了僧团间互相排挤的现象,如:佛驮跋陀罗被排挤离开长安。直至隋唐时期,真正的国立译场才形成。完备的管理制度和翻译流程使得译经数量大幅提高,译经质量也属上乘。可见,在赞助人充裕的物质支持下,完备的翻译制度和流程也是促进佛经翻译良性发展的重要因素。

基金项目:本文系全国翻译专业学位研究生教育研究重点委托项目“《翻译概论》学研结合教学模式探索”(TIJZWWT202001)的阶段性成果。

注释及参考文献

注 释

① 见《出三藏记集》卷第十三。

② 见《开元释教录》卷第一。

③ 魏晋时期,社会上盛行“清谈”之风。“清谈”是相对于俗事之谈而言的,亦谓之“清言”。士族名流相遇,不谈国事,不言民生,谁要谈及如何治理国家,如何强兵裕民,何人政绩显著等,就被贬讥为专谈俗事,遭到讽刺。因此,不谈俗事,专谈老庄、周易,被称为“清言”。这种“清谈”在当时很流行,特别是统治阶级和有文化的人,更视之为高雅之事,风流之举。这也成为佛教在上层士大夫中传播的一种重要方式。

④ 此处僧伽提婆的译经数量为东晋时期在建康的译经数量。《开元释教录》卷第三还记载了僧伽提婆在前秦时期的译经数量2部46卷。

⑤ 译场内司职解释参考侃本著《汉藏佛经翻译比较研究》(2008:170-172)。

参考文献

道宣.2014.续高僧传(郭绍林点校)[M].北京:中华书局.

范晶晶.2015.佛教官方译场与中古的外交事业[J].世界宗教研究(3):74-82.

方立天.2001.中国佛教简史[M].北京:宗教文化出版社.

方一新.2003.翻译佛经语料年代的语言学考察——以《大方便佛报恩经》为例[J].古汉语研究(3):77-83.

高振农.1988.试论唐代佛典翻译的特点(上)[J].法音(6):12-16.

贺爱军.2012.译者主体性的社会话语分析[D].苏州大学.

许理和.2017.佛教征服中国:佛教在中国中古早期的传播与适应[M],李四龙、裴勇等译.南京:江苏人民出版社.

黄小芃.2017.释僧祐《胡汉译经文字音义同异记》[J].中华文化论坛(8):85-91+192.

侃 本.2008.汉藏佛经翻译比较研究[M].北京:中国藏学出版社.

孔慧怡.2001.从安世高的背景看早期佛经汉译[J].中国翻译(3):52-58.

孔慧怡.2005.重写翻译史[M].香港:香港中文大学翻译研究中心.

梁启超.2009.佛学研究十八篇[M].上海:上海古籍出版社.

李尚全.2013.汉魏佛教的区域性特色及其人文地理学分析[J].社会科学研究(3):128-134.

刘润泽.2021.面向中国传统译学话语构建的术语重塑——文质论话语转型实践与反思[J].外语与外语教学(5):121-128+151.

马祖毅.1982.我国最早研究翻译理论的释道安和彦琮[J].中国翻译(5):28-30.

任东升、高玉霞.2015a.翻译制度化与制度化翻译[J].中国翻译(1):18-23+126.

任东升、高玉霞.2015b.国家翻译实践初探[J].中国外语(3):92-97+103.

任东升、裴继涛.2012.机构性翻译的“场域”视点——佛经译场与圣经译委会比较[J].解放军外国语学院学报(6):76-82.

尚永琪.2010.鸠摩罗什译经时期的长安僧团[J].学习与探索(1):215-223.

释慧皎.1992.高僧传[M].北京:中华书局.

汤用彤.2020.汉魏两晋南北朝佛教史[M].北京:商务印书馆.

王东风.2003.一只看不见的手——论意识形态对翻译实践的操纵[J].中国翻译(5):18-25.

汪东萍、傅勇林.2010.从头说起:佛经翻译“文质”概念的出处、演变和厘定[J].外语与外语教学(4):69-73.

王继红.2019.从梵汉对勘看《金刚经》菩提流支重译本的异化特征[J].宗教学研究(3):137-144.

吴中明.2010.西晋“八达”之游所见名僧与名士之交往——兼论中古佛教《放光经》的译传及影响[J].社会科学研究(4):152-162.

张生祥、吴燕华.2012.中国古代佛经译场制度对典籍英译的启示[J].中国科技翻译(1):52-55.

张雪松.2014.中华佛教史:汉魏两晋南北朝佛教史卷[M].太原:山西教育出版社.

郑延国.1995.合译:佛经翻译的一大特色[J].现代外语(4):23-26+22-72.

Lefevere, André. 2010. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

作者简介

王娅婷,浙江大学外国语学院翻译学硕士研究生,研究方向:翻译理论与实践

作者简介

冯全功(通讯作者),博士,浙江大学外国语学院教授,博士生导师。主要研究方向:翻译理论话语、翻译修辞学、《红楼梦》翻译。