摘要:OpenAI 2022年末推出一款智能聊天工具ChatGPT,引发了全球知识界和教育界的深刻思考:它是否会取代人类思考?它与方兴未艾的机器翻译相比有何差异性?本文通过分析中国高校英语学习者在进行文学和非文学翻译任务时,运用ChatGPT进行交互式译后编辑和基于国内主流机器翻译——有道翻译——进行机器翻译译后编辑的表现,发现(1)使用ChatGPT完成文学和非文学文本的译后编辑时间均比基于有道机器翻译译后编辑长;(2)使用ChatGPT完成两种文本类型译后编辑任务的认知努力均低于有道翻译,且使用两种工具进行文学文本的译后编辑任务时,认知努力均较非文学文本低;(3)使用ChatGPT进行译后编辑形成的译文在准确度、流利度和风格方面的得分均高于有道翻译。本研究期待为AI时代中国高校学生提供英语学习工具借鉴,同时也可为机器翻译译后编辑理论与实证、机器翻译伦理与安全研究提供思考。

关键词:ChatGPT;有道翻译;译后编辑;认知努力;翻译质量

01引言

机器翻译(machine translation,简称MT)是利用计算机将一种自然语言转换成另一种的技术。时至今日,机器翻译在翻译行业中发挥着日益显著的作用,已然成为专业翻译人员日常工作中不可或缺的一部分(朱慧芬,2019)。然而,尽管机器翻译取得了长足的进步,但仍面临诸多挑战。例如,在处理习惯用语、保持翻译连贯性和流畅性,以及保持原文风格等方面,机器翻译的表现仍显不足。为解决这些问题,我们仍需依赖人工介入和编辑,即机器翻译译后编辑(Machine Translation Post-editing,简称MTPE)进一步提升翻译质量和准确性。根据ISO 18587:2017的定义,机器翻译译后编辑是“edit and correct machine translation output”(编辑和更正机器翻译的结果),其目的是对机器翻译的输出内容进行编辑和校正,以确保翻译结果的准确性和可理解性,提高文本可读性。与传统的完全人工翻译相比,译后编辑能够更高效地利用有限的人力资源实现翻译目标(Screen, 2019)。

近年来,随着神经网络和深度学习的迅猛发展,人工智能翻译领域取得了引人瞩目的进步。其中,预训练语言模型如ChatGPT等生成式人工智能系统的出现,极大地推动了机器翻译的前沿研究。与传统的机器翻译不同,传统的机器翻译方法通常采用基于规则的翻译和统计机器翻译(SMT)等方法,这些方法需要人工构建翻译规则和特征,并利用统计模型进行翻译。而ChatGPT则是一种端到端的神经网络模型,它基于深度学习的自然语言生成模型,不需要手动构建翻译规则和特征,可以通过预训练和微调来提高翻译能力,因此它可以更高效、准确地生成连贯、自然的文本。ChatGPT通过人机交互的“问答”形式,能够完成查阅、翻译、校对、润色等各项译前、译中、译后任务。交互式译后编辑则是基于ChatGPT的人机交互“问答”形式,完成校对、润色等编辑任务(王律、王湘玲,2023)。

虽然ChatGPT在文本生成、上下文理解、校对润色等方面展现出了卓越表现,但其作为翻译工具的潜力尚未得到充分研究。结合文本类型、翻译方向、语言类型等多元变量深入探索ChatGPT在不同翻译任务中的译后编辑表现,将有助于揭示其在翻译教学及翻译应用领域的潜在价值,促进翻译产学研各界的革新。鉴于此,本文选择国内主流机器翻译——有道翻译结果进行机器翻译译后编辑(以下简称有道MTPE),与ChatGPT进行交互式的译后编辑(以下简称ChatGPT交互PE),拟比较学生译者处理不同文本类型的英汉翻译译后编辑表现,包括处理时间、认知努力和译文质量,旨在为机器翻译译后编辑教学提供理论和实证参考。具体研究问题如下:(1)使用ChatGPT和有道翻译进行文学和非文学文本的译后编辑,任务时长有何差异?(2)使用ChatGPT和有道翻译进行文学和非文学文本的译后编辑,认知努力有何差异?(3)使用ChatGPT和有道翻译进行文学和非文学文本的译后编辑,翻译质量有何差异?

02文献回顾

2.1译后编辑表现比较研究

过去十年间,已有许多研究从翻译模式、工具类型等不同角度探讨译后编辑表现的差异。处理时间是最常探讨的内容之一,也是业界最关心的问题。前人研究表明,译后编辑能保持专业文本质量的同时,加快翻译速度(Garcia, 2011)。许多翻译企业和学者提倡使用译后编辑进行专业文本翻译(Reinke, 2013)。然而,作为信息时代的认知翻译过程,译后编辑对语言隐喻的处理仍需深入研究(王湘玲等,2021)。另外,有学者基于认知范畴观,深入分析译后编辑能力要素与翻译能力、翻译修改能力要素之间的范畴流转,构建译后编辑能力结构模型(杨艳霞、魏向清,2023)。

译后编辑表现受到译者经验和文本类型等多种因素的影响(Koponen, 2016)。以往研究侧重分析非文学文本的译后编辑表现,缺乏对文学文本译后编辑表现的探索。卢植、孙娟(2018)的研究显示,当译者对经济、政治、文化这三种文本类型进行译后编辑时,认知努力均有所减少。另外,也有学者通过眼动和按键记录实验以及后续问卷调查,对人工翻译和译后编辑在不同文本类型(广告、新闻、法律和文学)方面的工作量进行了比较,得出结论:在认知努力方面,广告、新闻和文学文本类型的译后编辑努力程度较低,但在法律文本中,努力程度的衡量指标存在差异(Cui et al., 2023)。有研究表明,虽然译后编辑能够提升机器翻译的质量,但文学文本的翻译要求更为复杂。文学作品富含隐喻、文化元素和情感,因此需要更多的创造性和文学感悟。然而,由于文学文本普遍较长,实验通常以文学文本的选段进行译后编辑,未充分考虑整个文本的上下文,可能会导致译文缺乏一致性(Besacier & Schwartz, 2015)。考虑到本实验的容量,建议未来研究可更充分考虑文学文本整体性。尽管有研究者尝试将译后编辑应用于文学文本翻译,但这些研究主要集中在过程数据上,而较少关注文学文本翻译质量的比较(Toral & Way, 2018)。因此,有必要结合文本类型这一变量探索译后编辑的价值。

近年来,ChatGPT的出现推动了译后编辑表现研究的发展。ChatGPT的交互式译后编辑模式给翻译产业的转型升级和翻译教学的融合创新带来了新的启示和挑战(王律、王湘玲,2023)。有研究对不同类型的机器翻译进行译后编辑的用户体验比较发现,与传统译后编辑(TPE)相比,交互式译后编辑(IPE)更受译者青睐,因其赋予译者更多交互控制权(BrivaIglesias et al., 2023)。 ChatGPT在汉译英校对和润色方面表现出色,能够根据指令识别并修正翻译错误,优化句法结构,增强篇章连贯性,并且可以调整语域(Rudolph et al., 2023)。在这一时代背景下,结合文本类型深入探索ChatGPT在不同翻译任务中的交互式译后编辑表现,与有道MTPE进行比较,将有助于揭示其在翻译教学及翻译应用领域的潜在价值,促进翻译与人工智能的深度融合。

2.2译后编辑认知努力

在探究译者的认知心理过程中,认知努力评测成为了译后编辑实证研究的焦点。柯林斯(Krings, 2001:179)将认知努力定义为“为弥补机器翻译特定缺陷而必须激活的认知过程类型和程度”。柯林斯利用有声思维法(TAPs)研究发现,译后编辑比人工翻译需要更多的动词化努力(verbalization effort)。眼动追踪和键盘记录技术的出现极大地扩展了我们即时理解译者翻译的阅读和写作过程的能力。

近年来,在译后编辑的认知努力研究方面,主要焦点在于将认知努力与任务要求进行比较。由于认知努力无法进行直接量化,因此先前的研究采用了多种间接测量方法。主观评分可以有效揭示工作量的全局情况(Vieira, 2016),该理论依据在于,任务的复杂性或负荷的增加会引发个体产生一种可以用数字来量化表述的努力感觉(O’Donnell & Eggemeier, 1986)。在译后编辑中,主观评分已被用作衡量认知努力的标度,这已在科波南(Koponen, 2012)和维埃拉(Vieira, 2014)的研究中得到证实。为了提高评估的客观性,穆肯斯等(Moorkens et al., 2015)进一步将主观评分与眼动数据、原始机器翻译输出中的更改次数等更为量化的指标进行了对比分析。科格林(Koglin, 2015)基于停顿与眼动指标,证实处理隐喻这一特殊语言现象时,译后编辑所需认知努力远低于人工翻译。国内的隐喻翻译实证研究起步较晚,王湘玲等(2021)的研究得出相似结论:英汉机器翻译译后编辑在处理隐喻表达时可减少译者认知努力。

考虑到认知努力存在较大的个体差异,本研究主要采用主观评分的方式对基于ChatGPT交互PE和有道MTPE的认知努力进行评估。主观测评可以帮助个体更好地感知自己的认知努力程度。通过主观评估,个体可以审视自己在任务中的投入和付出,并从中获得反馈和认知意识。这对于个人的翻译及外语学习、提高和进步非常重要,为翻译和外语教学提供了一定启发。

2.3译后编辑质量

在目前的研究中,研究者们广泛使用了TAUS的动态质量评估框架(TAUS, 2013),该框架包括两个主要标准:准确度和流利度。机器翻译译后编辑在准确度和流利度上超越了人工翻译,但在翻译风格上略显不足。在翻译领域,随着人工智能的广泛应用,关于机器翻译时代译者角色定位的问题引发了深入探讨。近期,一系列研究报告对Google翻译、DeepL等机器翻译系统的准确性和可靠性进行了全面评估(Hidalgo-Ternero, 2020; Minervini, 2021),这些研究着重评估了不同系统的质量,并与人工翻译进行了比较。相关研究表明,尽管机器翻译系统近年来取得了显著进步,但在总体质量和准确性方面,仍落后于人工翻译(Hagström & Pedersen, 2022)。此外,在评估文学翻译时,仅考虑准确度和流利度显然不够全面。因此,在参考口译质量评估的基础上,引入了一个新的指标——翻译风格,作为翻译质量最终评估的一部分(陈胜、田传茂,2021)。

综上,为探究人工智能是否可以取代人类翻译,需从翻译过程和质量两大角度进行深入探讨。具体而言,可从处理时间、认知努力和译文质量等变量切入,分析处理不同文本类型的英汉翻译译后编辑表现,最终为机器翻译译后编辑教学提供理论和实证参考。

03实证研究

3.1被试

本研究的被试为22位非英语专业学生(编号P01P22),其中包括4位女生,18位男生。被试平均年龄为19.2岁(SD=1.122),均以汉语为母语,英语为第二语言,平均英语学习年限为9.44年(SD=2.851)。另外,他们的英语水平非常接近,18名学生通过了大学英语四级(CET4),4名学生通过了大学英语六级(CET6)。收集的数据表明,他们都没有在翻译公司的专业翻译经验,但是都有使用翻译软件的经验,在课上也掌握了ChatGPT使用的基本规则。实验之前,所有被试均自愿签署知情同意书,并在实验结束后获得一定报酬。被试的所有信息仅用于当前研究,对外严格保密。

3.2实验材料

本研究使用的文学文本取自《新目标大学英语综合教程》中的两篇文章,分别是Paradise Found in Shangri-La和The Loveliest Place in Fall。非文学文本均取自The Economist,标题分别为What’s the “Anxiety” in “Test Anxiety”和Exoplanets。四篇文章分别用于ChatGPT交互式译后编辑和有道MTPE任务,翻译方向为英译汉。截至本研究开展时,实验文本尚未被译为中文,因而能够避免出现被试在实验中参考已有译文的情况。为保证两个文本难度的可比性,剔除文本难度这一混淆变量,对四个文本的文本长度、句子数量、平均句长、文本难度和易读性等指标进行了测量。

3.3研究工具

本研究综合运用录屏软件、回溯报告及问卷调查等多种研究手段,旨在深入探究不同文本类型对翻译认知过程及译文质量的影响。在问卷调查中,我们设计了三个部分。首先是被试的人口统计信息,包括性别、年龄、翻译经验及英语水平等关键信息。其次是关于ChatGPT交互PE和有道MTPE的实践经验,共包含6个问题。最后一部分是被试对两种译后编辑的态度,共有11个问题。我们采用五点评分法,其中“1”表示“强烈不同意”,“5”表示“强烈同意”。在数据收集过程中,我们运用了EVCapture软件进行屏幕录制。EVCapture是一款由国内公司开发的免费屏幕录制工具,既便于我们细致观察翻译培训者在两种不同情境下的实际操作,同时也有助于被试回顾自己在两个实验环节的具体表现,从而准确填写回溯报告。

3.4实验流程

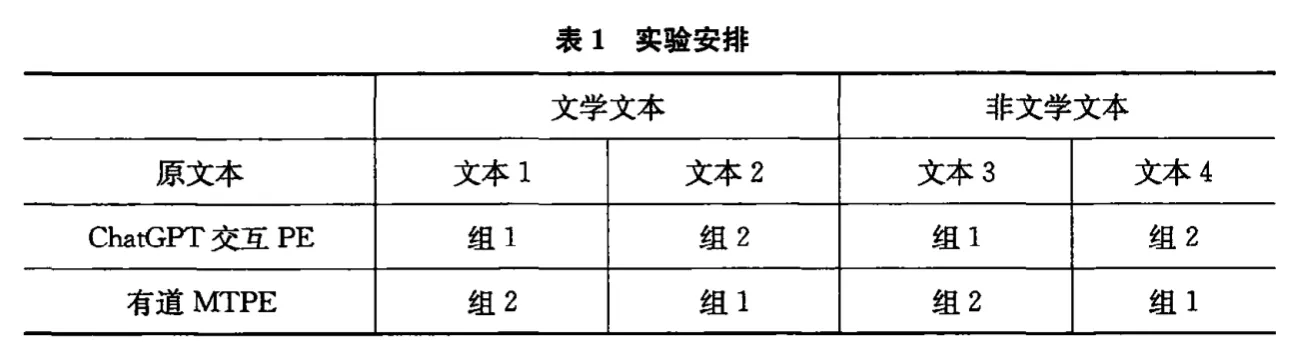

为了确保设备与使用习惯不会干扰翻译行为,所有被试均在个人电脑上进行实验,且已预装EVCapture软件。实验开始前,我们向被试详细介绍了研究目的、任务要求以及软件操作方法,当被试正在进行ChatGPT的交互式译后编辑时,不可自己在机器未进行译后编辑的译文上直接进行修改。在充分了解实验任务后,被试签署了知情同意书,并填写了前测问卷。实验开始后,被试首先通过翻译热身文本以熟悉ChatGPT的使用流程与界面,确保热身任务与正式实验的环境一致。四篇文章的翻译工作分别由两组人员操作。正式实验包括两个阶段:1)对于两个文学文本(文本1和文本2),文本1由第一组进行ChatGPT交互PE,第二组进行有道MTPE;文本2由第二组进行ChatGPT交互PE,第一组进行有道MTPE。每组完成译后编辑后需提交译文,并填写后测问卷。2)被试继续完成两个非文学文本(文本3和文本4)的译后编辑,分组与任务顺序与文学文本一致。完成后,被试填写后测问卷。实验安排遵循表1所示。这样的分组与任务分配旨在消除序列效应,确保每项任务独立进行,不受前一项任务的影响。任务时间不限,每两项任务之间提供5分钟的休息时间。为模拟真实翻译情境,被试可在实验过程中查阅在线翻译资源及纸质词典。

3.5数据处理

为确保数据分析的可靠性和有效性,我们对数据质量进行了检验,剔除了不符合标准的数据。在ChatGPT交互PE与有道MTPE任务中,共计22名被试,其中P02未开启录屏软件,因此无法观察其实验时间与实验过程。此外,P11未能正确进行译后编辑,数据无效。在经过筛选后,共有20名被试的数据被留作进一步分析。共有80份最终译文,包括40份ChatGPT交互PE译文和40份有道MTPE译文。此外,还有来自20名被试的20份视频记录过程数据、40份任务难度主观评估数据和40份书面回顾性报告供进一步分析。在数据提取后,将其整理并放入Excel文件中,并导入统计软件包R语言中,通过图形方式详细描述翻译过程和结果。

04结果与讨论

4.1过程数据

4.1.1任务时长

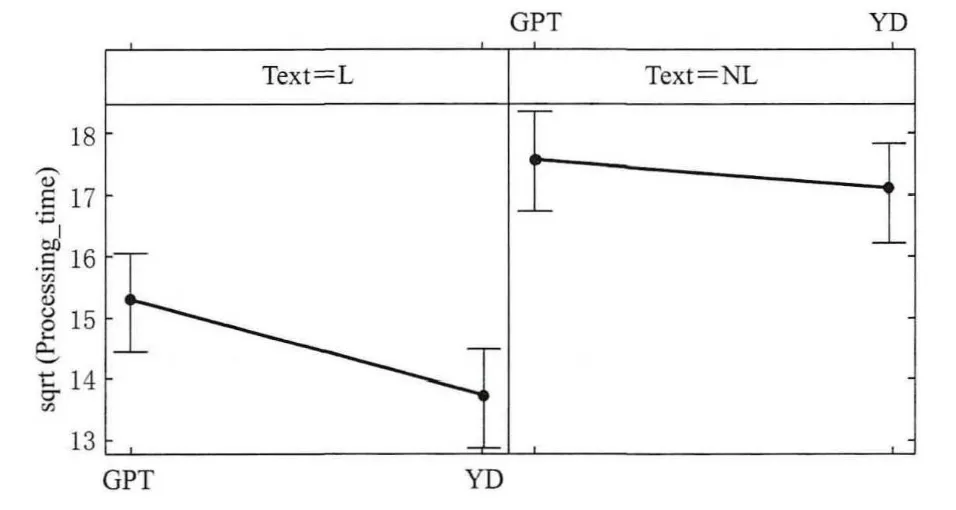

任务时长是指被试在每个任务中花费的总任务时间。图1显示,对于ChatGPT交互PE,被试在非文学文本中花费的任务时长(M=17.6)显著高于文学文本中的时长(M=15.3)(β=-2.301,SE=0.459,t=-5.015,p<0.001)。在有道MTPE中,被试在非文学文本中花费的任务时长(M=17.1)同样显著高于文学文本中的时长(M=13.7)(β=-3.372,SE=0.459,t=-7.349,p<0.001)。被试的翻译水平会对译文编辑时长产生影响(Koponen, 2016),数据显示,由于非英语专业学生未经过系统翻译训练,自然倾向于依赖机翻译文,因此对于文学文本的译后编辑所需时间反少于非文学文本所需时间。对于文学文本,被试在ChatGPT交互PE中花费的任务时长比在有道MTPE中花费的时长多(β=1.568,SE=0.459,t=3.418,p=0.0063)。对于非文学文本,被试在ChatGPT交互PE中花费的任务时长多于有道MTPE中花费的时长,但没有显著差异性。这源于两者功能定位差异,为保证译后编辑的准确性、流利度与译文风格,ChatGPT受试须完成“机器产出译文”“受试思考及下指令”“机器思考”等多次来回交互,其中“受试思考及下指令”所需时间最长。

这一发现与拉斯卡尔等人(Laskar et al., 2023)的研究结论一致,虽然ChatGPT在各种自然语言处理任务上的表现出色,但在处理具有挑战性的任务时,如使用标准提示进行低资源机器翻译,其效果非常有限。相较之下,有道MTPE可针对翻译任务进行特定优化,以实现更出色的表现。另外,ChatGPT的翻译结果稳定性有待提高,网络波动可能导致无法输出或输出时间过长。此外,环境温度也对ChatGPT性能产生影响。彭科钦等人(Peng et al., 2023)的研究显示,较低温度通常能让ChatGPT实现更好的性能。

图1 任务类型和文本类型对任务时长的交互效应

4.1.2认知努力

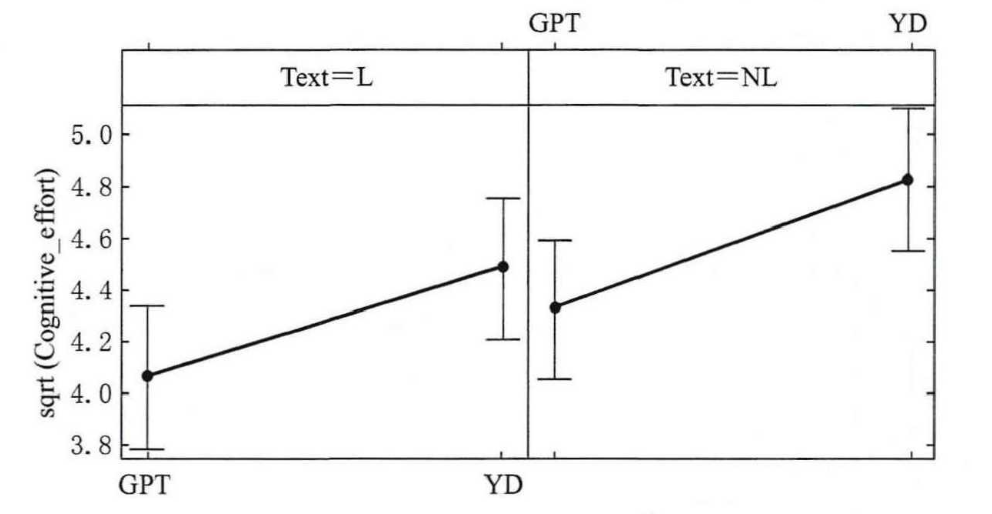

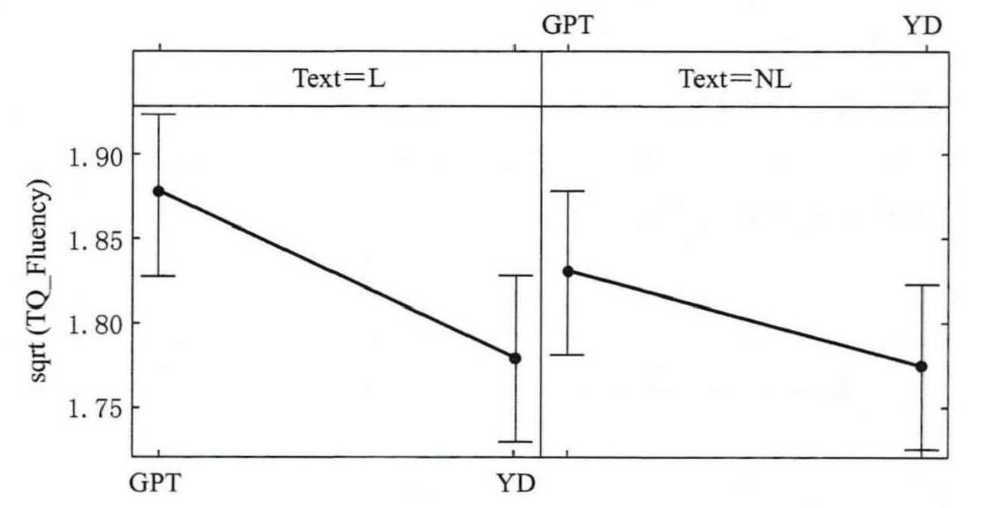

认知努力指的是处理和弥补机器翻译固有缺陷所需的心理过程和努力(Krings, 2001:179)。从图2可以看出,在ChatGPT交互PE中,被试在非文学文本(M=4.32)中花费的认知努力高于文学文本(M=4.06)。对于有道MTPE,被试在非文学文本(M=4.81)中花费的认知努力也高于文学文本(M=4.48),没有显著差异。尽管两者之间的差异并不显著,我们不能忽视个体差异对认知努力产生影响。在本次实验中,所有被试均为非英语专业的理工科学生。他们在处理非文学文本时,表现出对专业词汇的敏感性和强烈的求知欲。然而,在处理文学文本时,他们可能更注重内容的逻辑性和实用性。因此,不同的用户群体可能会根据自己的需求和兴趣在两者之间作出不同的选择。对于文学文本,被试在有道MTPE(M=4.48)中花费的认知努力,相较于使用ChatGPT交互PE(M=4.06)更高,但未观察到显著差异。对于非文学文本,被试在有道MTPE(M=4.81)中的认知努力明显高于ChatGPT交互PE(M=4.32)(β=-0.490,SE=0.16,t=-3.053,p<0.05)。这一结果表明ChatGPT能减少译者的认知努力。从实用角度来看,ChatGPT具备校对和润色译文的功能。当需要调整译文句式或选择更地道的词汇时,ChatGPT能够通过查询平行文本来满足这些要求(Pym, 2023)。另外,作为一款大型网络检索工具和对话式语言模型,ChatGPT凭借其庞大的语料库和强大的自然语言处理能力,能够迅速提供问题答案,并且在多轮对话中展现出更高的灵活性。相比之下,使用有道MTPE需要进行额外的检索步骤,找到相应的专业词汇后再进行翻译和编辑,这无疑增加了时间和精力的消耗,译者需要投入更多的认知努力。

图2 任务类型和文本类型对认知努力的交互效应

4.2结果数据:翻译质量

4.2.1准确度

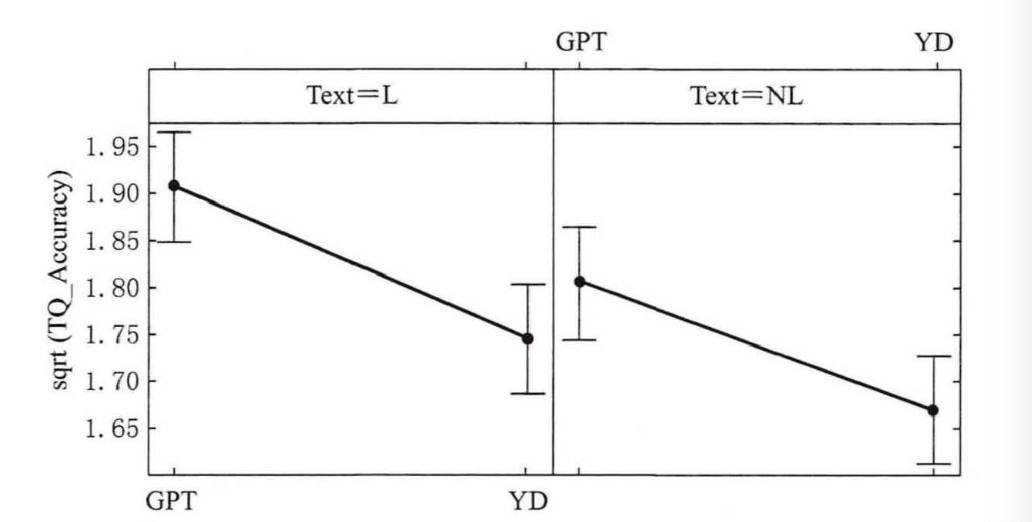

准确度指的是翻译输出是否足够满足源文本的信息需求。从图3可以看出,对于ChatGPT交互PE,被试在文学文本(M=1.91)中显示的准确度显著高于非文学文本(M=1.80)(β=0.1037,SE=0.039,t=2.663,p=0.0481)。在有道MTPE中,文学文本的准确度(M=1.74)也呈现出高于非文学文本(M=1.67)的趋势,但两者间并未显示出显著差异。究其原因,文学文本往往包含更为丰富的语境和情感色彩,以及更为灵活的语言表达和复杂的句式结构。因此,为了更好地处理文学文本,ChatGPT和有道翻译可能会采用更为高级的算法和模型来提高译文的准确度。对于文学文本,ChatGPT交互PE的准确度(M=1.91)显著高于有道MTPE(M=1.74)(β=0.1638,SE=0.039,t=4.204,p<0.001)。而对于非文学文本,ChatGPT交互PE的准确度(M=1.80)也高于有道MTPE(M=1.67),差异同样具有统计学意义(β=0.1341,SE=0.039,t=3.442,p=0.0058)。 ChatGPT在译后编辑方面具有显著的优势,原因在于其庞大的文本数据基础,这为其提供了丰富的语言资料。而且,上下文学习在多项自然语言处理任务中展现出卓越的能力(Liu et al., 2023)。现阶段,ChatGPT在交互式译后编辑中依赖专业提示,这在一定程度上可客观限制翻译学习者对人工智能翻译的不合理使用(耿芳、胡健,2023)。谷文诗(Gu, 2023)还提出了一种预编辑方案,该方案将ChatGPT翻译的准确性提高了约35%。此外,它还能够根据用户的指令,灵活地调整译文,从而适应不同的语言风格和表达方式。而且,指令的明确度对于翻译的准确度也有影响。通过观察被试的录屏,我们发现,当被试提供给ChatGPT的指令更详细、精确,而不是泛泛而谈,其译文准确度明显高于未提出翻译要求的指令。这一结论与焦文祥等人(Jiao et al., 2023)的研究结果相一致,该研究初步测试了作为机器翻译的ChatGPT在翻译提示、多语言翻译与翻译稳健性三个方面的表现。研究结果表明,在三种不同风格的翻译提示中,“Please provide the [TGT] translation for these sentences”(请为以下句子提供[输出]翻译)所触发的机器翻译表现最佳。

图3 任务类型和文本类型对准确度的交互效应

4.2.2流利度

流利度指的是评估翻译文本中语言表达的自然性和流畅度。从图4可以看出,对于ChatGPT交互PE,文学文本(M=1.88)的流利度高于非文学文本(M=1.83),没有显著差异。而在有道MTPE中,文学文本(M=1.78)的流利度也高于非文学文本(M=1.77)。研究中涉及的非文学文本具有陌生性和难度,涉及天体学和心理学等领域。这些文本对学生译者来说是一个挑战,需要他们理解专业术语和复杂概念,并将其准确翻译成目标语言。对于文学文本,被试在ChatGPT交互PE(M=1.88)中的流利度显著高于有道MTPE(M=1.78)(β=0.09781,SE=0.0303,t=3.233,p=0.0107)。而对于非文学文本,ChatGPT交互PE(M=1.83)的流利度高于有道MTPE(M=1.77),没有显著差异。使用ChatGPT交互PE的流利度高于有道MTPE,这得益于ChatGPT在理解上下文方面的表现优越,能够全面把握句子和段落的语境,确保翻译的流畅性。能够深入分析文本背后的语境,准确捕捉语气、情感和隐含意义。先前的研究(Jiao et al., 2023; Hendy et al., 2023)表明了ChatGPT在会话领域翻译方面的杰出表现,其流畅自然、多样化的口语生成能力是取得这一成果的关键所在。其次,领域知识的差异可能导致模型在处理文本时的表现有所不同。而ChatGPT在广泛的语境中进行训练,具备跨领域的知识,可能在不同主题和文体的翻译中具有通用性。此外,彭科钦等人(Peng et al., 2023)的研究结果表明,引入领域信息可以激发ChatGPT的泛化能力,并提高其在特定领域的性能。

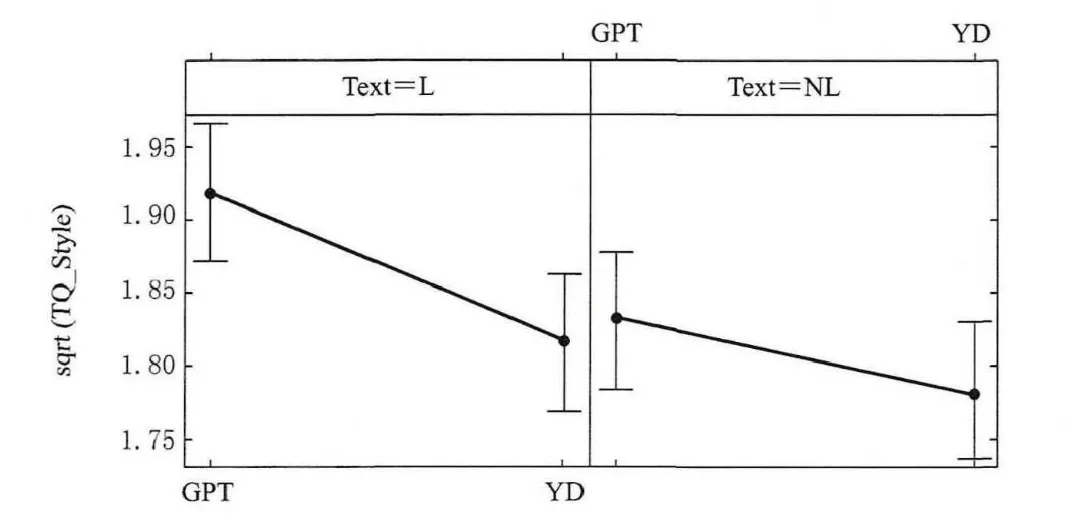

图4 任务类型和文本类型对流利度的交互效应4.2.3风格

风格指的是翻译文本的独特语言特征,包括其与目标语言的文体规范和习惯的一致性。从图5可以看出,对于ChatGPT交互PE,被试在文学文本(M=1.92)中的风格明显高于非文学文本(M=1.83)(β=0.0878,SE=0.0305,t=2.874,p=0.0283)。而在有道MTPE中,被试在文学文本(M=1.82)中的风格也高于非文学文本(M=1.78),但没有显著差异。对于文学文本,被试使用ChatGPT交互PE(M=1.92)中的风格明显高于有道MTPE(M=1.82)(β=0.1027,SE=0.0305,t=3.362,p=0.0074)。而对于非文学文本,被试使用ChatGPT交互PE中的风格(M=1.83)高于有道MTPE(M=1.78)。

上述结果的解释包括以下几个方面:首先,被试对两篇非文学文本的风格了解有限。尽管我们通常关注文学文本的翻译风格,但非文学文本同样具有独特特点,对准确传达信息同样关键。实验中的两篇非文学文本属于科普类,有特定风格要求。由于被试缺乏系统翻译训练,他们未考虑根据文本类型调整风格,仅有一名被试在与ChatGPT交互时有意识地调整了风格。其次,文学与非文学文本两大类型本身在风格上的差异对评分标准也有所影响。评分者更容易在文学文本中找到独特之处,给予更高分,因为文学文本具有更独特的语言风格和情感表达。相比之下,非文学文本的风格较平淡,评分更趋平均,因为其目的主要是传递信息。

图5 任务类型和文本类型对风格的交互效应

05结语

本研究以22名非英语专业学生为被试,从任务时长、认知努力、译文质量三个方面,对英译汉过程中ChatGPT交互PE和有道MTPE进行对比。研究发现:(1)就任务时长而言,对于两种文本类型,采用ChatGPT交互PE模式所需的时间均长于有道MTPE。同时,在相同的任务类型下,无论是对于非文学文本还是文学文本的译后编辑,ChatGPT与有道翻译所花费的时间均表现出非文学文本译后编辑时间更长的情况。(2)在认知努力上,研究结果显示,相较于有道MTPE,使用ChatGPT交互PE所需的认知努力较低。在处理同类型文本时,ChatGPT的认知努力均低于有道翻译。处理不同类型任务时,ChatGPT与有道翻译对非文学文本进行译后编辑的认知努力较高。(3)在翻译质量方面,ChatGPT交互式译后编辑在准确度、流畅度和风格评分方面均高于有道MTPE。以上三点充分说明了文本类型和任务类型对翻译过程和结果的影响。总体而言,ChatGPT交互式译后编辑优于基于有道翻译的机器翻译译后编辑,且对文学文本的效应更为显著。

本文是作者系列研究的重要组成部分。前期探究了人工翻译与机器翻译的差异性、ChatGPT应用于译后编辑能力培养的可行性,本研究对比文学文本和非文学文本对ChatGPT和国内主流机翻工具有道翻译影响的异同,发现二者差异性对评估ChatGPT交互PE和有道MTPE效果有启示意义。生成式人工智能系统ChatGPT可适当克服机器翻译在处理文学文本时缺乏创造性的问题,该系统凭借庞大语料库、强大自然语言处理能力,促进了文学文本翻译质量的提高和译者翻译体验的提升。未来研究还可加大样本量和样本种类,更全面考量使用者个体因素,进一步探究高校外语人才人机交互与翻译能力发展。

作者简介

王湘玲,教授、博士生导师。研究方向为机器翻译人机交互、翻译认知过程。

罗雨曦,硕士研究生,研究方向为翻译认知过程。

王律,博士研究生。研究方向为翻译认知过程、翻译教学。

文献来源:原载于《翻译研究》2024年第1期、南大翻译研究所